研究成果詳細

大気圧マルチガス高純度プラズマを開発

要約

東京工業大学大学院総合理工学研究科創造エネルギー専攻の沖野晃俊准教授のグループは,大気圧下でアルゴン,ヘリウム,窒素,酸素,二酸化炭素,亜酸化窒素,空気やそれらの混合ガスを安定に熱プラズマ化できる,マルチガス高純度プラズマ源の開発に成功した.さらに,マルチガスプラズマ源を用いた微少量試料分析装置の開発を行った.毎分1mL程度の大量の分析試料を必要とした従来の微量元素分析装置とは異なり,1nL程度の分析試料中の元素を高感度に分析することが可能となった.従来装置では多量の分析試料の「平均情報」しか得られなかったが,新装置では細胞一個程度の微少量試料の「個別情報」を得ることができる.このため,iPS細胞など,一個の細胞や大気粉塵などの個別分析への応用が期待される.

研究の内容,背景,意義,今後の展開等

東京工業大学大学院総合理工学研究科創造エネルギー専攻の沖野晃俊准教授のグループは,大気圧下でアルゴン,ヘリウム,窒素,酸素,二酸化炭素,亜酸化窒素,空気やそれらの混合ガスを安定に熱プラズマ化できる,マルチガス高純度プラズマ源の開発に成功した.

さらに,マルチガスプラズマ源を用いた微少量試料分析装置の開発を行った.毎分1mL程度の大量の分析試料を必要とした従来の微量元素分析装置とは異な り,1nL程度の分析試料中の元素を高感度に分析することが可能となった.従来装置では多量の分析試料の「平均情報」しか得られなかったが,新装置では細 胞一個程度の微少量試料の「個別情報」を得ることができる.このため,iPS細胞など,一個の細胞や大気粉塵などの個別分析への応用が期待される.

この研究は,独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO技術開発機構)の産業技術研究助成事業の一環として進められた.

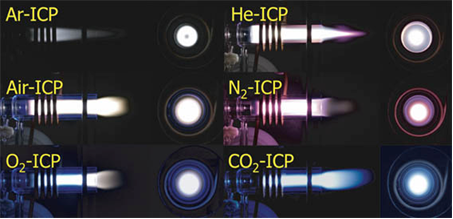

半導体プロセシングなど,従来のプラズマ処理は真空容器中の低気圧下で行われているが,ここ数年,真空容器を必要としない大気圧プラズマの開発が注目を集 めている.大気圧プラズマは真空容器や真空排気装置を必要としないため,連続的な処理が可能である.また,従来の低気圧プラズマよりも高密度のプラズマを 生成できるため,高速処理が期待できる.しかし,大気圧下でプラズマを生成することは容易ではないため,これまでに開発されている大気圧プラズマ装置で は,使用できるプラズマガスはアルゴン,ヘリウム,窒素などのプラズマ化しやすいガスに制限されていた.開発したマルチガスプラズマ源では,アルゴン,ヘ リウム,窒素のほか,酸素,二酸化炭素,亜酸化窒素,空気やそれらの混合ガスを安定に熱プラズマ化できる.一つの装置で様々なガスを大気圧熱プラズマ化で きる装置は世界初である.加えて,二酸化炭素の大気圧熱プラズマ化も世界で初めて実現した.

これらにより,それぞれのプラズマ処理にとって理想的 な原子・分子組成の大気圧プラズマを生成することが可能になる.つまり,処理速度の向上,生成物質の精度向上,材料の低減による低コスト化が期待できる. また,大気圧下での半導体プロセシング,CVD,物質創造,液体・気体の直接分解処理,などへの応用が期待できる.また,火星の大気は二酸化炭素であるた め,この実験的研究に役立つと期待できる.

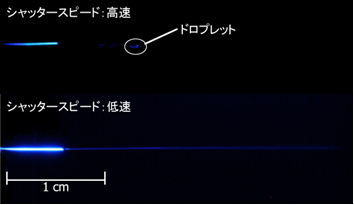

微少量の溶液試料を一粒ずつプラズマ中に噴出できるドロプレット方式ネブライザを開発し,マ ルチガスプラズマ源に適用した.従来は毎分1mL程度の大量の分析試料が必要であったが,新装置ではわずか1nL程度の試料を噴出し,分析する事を可能に した.(図2,図3) さらに,上記のマルチガスプラズマ源のヘリウムプラズマを用いる事で従来は困難であったハロゲン元素の高感度分析も可能にした.

ここ数年,真空容器を必要としない大気圧プラズマ源が注目されているが,開発されている装置のほとんどすべては電極放電を用いた低温の非平衡プラズマであ る.本研究で開発したマルチガスプラズマ源は高温プラズマであるために熱が利用でき,電極を使用しないため,電極の材料物質の混入の問題がなく,極めて高 純度なプラズマを生成できる.このため,高速半導体プロセシング,CVD,地球温暖化ガス分解処理,金属等の表面処理等への応用展開が期待できる.

また,開発した微量元素分析装置が実用化されれば,一個の細胞の個別分析も可能になる.ガン,パーキンソン病,アルツハイマー病等の発生メカニズムの解明 や,iPS細胞の分化メカニズムの解明にも役立つ可能性がある.疾病予防・早期発見のための診断技術,創薬のための細胞レベルでの薬効診断等,医療,製薬 部門などへの応用も期待できる.

【用語説明】

用語1:大気圧プラズマ

低気圧の気体に電圧を印加すると放電が生 じ,プラズマを生成できる.プラズマは活性度が高いため,半導体プロセシングなど極めて広い産業分野で実用化されている.大気圧下でプラズマが生成できれ ば真空容器が不要になるなど,多くのメリットがあるが,安定した放電を生成するのは容易ではなかった.近年,低温の非平衡プラズマの開発が進み,表面処理 などに実用化され始めている.

用語2:熱プラズマ

ここ数年,多くの大気圧プラズマ源が開発されているが,それらは低温,低密度の 非平衡プラズマである.大まかな特性は,ガス温度:室温?約100℃,電子密度:約1x1014cm-3.これに対し,本研究で開発した熱プラズマは,ガ ス温度:約2000?8000℃,電子密度:約1x1015cm-3と高温高密度である.プラズマ化しやすいアルゴンの熱プラズマは30年以上前から実用 化されているが,他のガスについては10kW以上の超大型装置を除いて,生成する事ができなかった.

用語3:微量元素分析装置

ア ルゴンの熱プラズマを用いた微量元素分析装置が実用化され,市販されている.発光を用いた分析装置が誘導結合プラズマ発光分析装置(ICP-AES),イ オンを用いた分析装置が誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS)であり,ICP-MSでは多くの金属元素について0.1ppt(10-13,10兆 分の1)前後の検出限界が得られている.

用語4:ネブライザ

分析試料はネブライザと呼ばれる霧吹き装置で噴霧され,小さい粒子だ けがプラズマ中に移送され,分析される.このため,従来の装置では1mL程度の比較的多量の試料が必要である.これに対し,開発したドロプレットネブライ ザでは1nL程度の液滴を一粒ずつ噴出するため,使用する分析試料を大幅に低減できる.

|

|

|

| 図1大気圧マルチガスプラズマ源(アルゴン,空気,酸素,ヘリウム,窒素,二酸化炭素の大気圧プラズマ) | 図2飛翔するドロプレット(上段の高速シャッターで撮影したものでは,約1nLの試料の液滴が見えている.下段の低速撮影では,ドロプレットの飛跡が見えている) | 図3従来装置での噴霧例(数~100pLの多数のドロップレットが噴霧される) |

| 本件に関するお問い合せ先 |

|

|---|---|

| TEL | |

| FAX | |

| URL | http://www.es.titech.ac.jp/okino/ |

*6年以上前の研究成果は検索してください