研究成果詳細

世界初,アパタイト型イオン伝導体,La9.69(Si5.70Mg0.30)O26.24における酸素イオンの拡散経路の可視化に成功

要約

東京工業大学総合理工学研究科の八島正知准教授らは,アパタイト型イオン伝導体の結晶内部を移動する酸素イオンの通り道(拡散経路)を世界で初めて解明した.高温の試料に中性子線を当て,得られた情報から酸素イオンの拡散経路と結晶内で経路がどのように分布しているか(空間分布)を割り出して可視化した.同時に酸素イオンが移動する速さ(伝導度)が高温になるほど向上することも実証した.これまでの理論計算による推測と異なり,結晶の縦軸に沿って直線的につながる拡散経路があることが分かった.さらに結晶の縦軸に沿った経路が高速道路となって,酸素イオンを高速に移動させる役割を果たしていることを突き止めた.

研究の内容,背景,意義,今後の展開等

~高効率発電を実現する次世代燃料電池の材料設計に指針~

《ポイント》

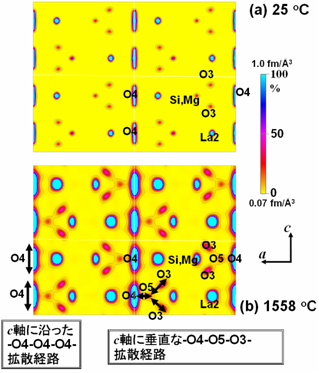

(1)固体酸化物形燃料電池(SOFC)の固体電解質として有望視されている,アパタイト型酸素イオン(O2-)伝導体「マグネシウムを添加したランタンシリケート〔La9.69(Si5.70Mg0.30)O26.24〕」における酸素イオンの拡散経路を可視化することに世界で初めて成功(図1,図2)

(2)酸素イオン伝導体La9.69(Si5.70Mg0.30)O26.24における酸素イオンの拡散経路および空間分布の温度依存性を解明(図2)

(3)アパタイト型酸素イオン伝導体のデザインに役立ち,SOFCの性能向上・研究開発を加速

《概要》

東京工業大学総合理工学研究科の八島正知准教授らは,アパタイト型イオン伝導体の結晶内部を移動する酸素イオンの通り道(拡散経路)を世界で初めて解明 した.高温の試料に中性子線を当て,得られた情報から酸素イオンの拡散経路と結晶内で経路がどのように分布しているか(空間分布)を割り出して可視化し た.同時に酸素イオンが移動する速さ(伝導度)が高温になるほど向上することも実証した.

これまでの理論計算による推測と異なり,結晶の縦軸に沿って直線的につながる拡散経路があることが分かった.さらに結晶の縦軸に沿った経路が高速道路となって,酸素イオンを高速に移動させる役割を果たしていることを突き止めた.

この伝導体は「マグネシウムを添加したランタンシリケート(ケイ酸塩)」で,固体酸化物形燃料電池(SOFC)の固体電解質材料として有望視されている.今回の成果は酸素イオンがより移動しやすい材料,すなわち発電効率の高いSOFCを開発するための指針となる.

研究は八島准教授と,物質・材料研究機構量子ビームセンターの泉富士夫NIMS特別研究員,松下能孝主幹エンジニア,アリローション特別研究員,兵庫県 立工業技術センターの吉岡秀樹研究主幹,および東北大学金属材料技術研究所の大山研司准教授が共同で行った.米国化学会が出版している国際的な学術誌 Chemistry of Materials (ケミストリーオブマテリアルズ)誌のウェッブ版に「Diffusion Path of Oxide Ions in an Apatite-type Ionic Conductor La9.69(Si5.70Mg0.30)O26.24」という表題で掲載された.

《研究の背景と経緯,意義》

イオン伝導度が高い,優れたイオン伝導体の開発が,固体酸化物形燃料電池(SOFC),電池材料,センサー,触媒といったエネルギー問題や環境問題を解 決するキーとなる.イオン伝導度が高い材料は,蛍石型やペロブスカイト型など特定の結晶構造を有している.優れたイオン伝導体を開発するには,結晶構造を 詳しく観察し,イオンが移動(拡散)する経路を調べることが重要である.

東工大の八島グループはこれまでに蛍石型やペロブスカイト型のイオン伝導体の結晶構造を調べ,世界に先駆けてイオンの拡散経路を実験により決定してき た.アパタイト型構造を有する希土類シリケート(ケイ酸塩)は1990年代に日本で発見された比較的新しい酸素イオン伝導体.700℃以下の中低温で高い イオン伝導度を有しているため,世界各国で結晶構造,イオン伝導,新しい組成の研究が活発に行われている.

こうした中で,兵庫県立工業技術センターの吉岡グループはマグネシウムを添加したランタンシリケートがアパタイト型イオン伝導体の中でも高いイオン伝導 度を有することを発見した.そこで,その酸素イオンの拡散経路の研究が期待されていた.ところが,アパタイト型イオン伝導体は蛍石型やペロブスカイト型構 造のイオン伝導体に比べて複雑な結晶構造を有している.そのため,数多くの研究がなされてきたにもかかわらず,酸素イオンの拡散経路を実験で確かめること ができなかった.

今回はアパタイト型イオン伝導体における酸素イオンの拡散経路を実験で初めて可視化することに成功した.これによって,アパタイト型結晶構造を有するマグネシウム添加ランタンシリケートが高いイオン伝導度を持つ材料であることを実証した.

具体的には,酸素イオン伝導度の温度依存性,イオン伝導の異方性(特定方向に移動すること)および格子間に存在する過剰酸素の重要性を説明できた.今回 の成果は,より優れたアパタイト型イオン伝導体を開発するための設計指針として威力を発揮する.またアパタイト型だけでなく,複雑な結晶構造を持った材料 の研究開発を加速すると思われる.

《研究の内容と成果》

本研究はアパタイト型イオン伝導体の中でもイオン伝導度の高いマグネシウムを添加したランタンシリケートを試料に用いた.酸素イオンを動きやすくするために加熱した試料に中性子を当て,得られた情報をもとに構造解析(高温中性子回折)を行った.

試料は兵庫県立工業技術センターが作製,高温中性子回折測定は東工大,物材機構および東北大が協力して実施した.結晶構造の解析で一般的に用いられるⅩ 線回折が電子を見るのに対し,中性子回折は周りの電子にわずらわされずに原子核を見ることができるのが特徴.その結果,マグネシウム添加ランタンシリケー ト結晶の原子核の分布を捉えることに成功,また試料を高温に保ったまま測定できる高温加熱装置を利用し,もともと酸素イオン伝導度が高い材料を最高 1558℃という高温で測定し,常温ではわからない酸素イオンの分布を鮮明にとらえることができた.

高温中性子回折データを物材機構と東工大が,結晶構造解析法の一つであるリートベルト法,情報理論に基づく最大エントロピー法,全パターンフィッティン グを組み合わせたMPF法(MEM-based Pattern Fitting method)により解析.結晶構造内の酸素イオンの複雑な3次元分布を導き出すとともに,酸素イオンの分布状態を可視化した.

《分かったこと》

酸素イオンは結晶構造内で,連続的に広い範囲にわたって分布していることが判明し,酸素イオン(O2-)の拡散経路を明らかにすることができた.可視化 された酸素イオンの拡散経路は図1および図2に示すように2種類あり,一つはc軸(縦軸)に沿った経路,もう一つはc軸に垂直な経路だった.

温度を変えた実験も行い,温度依存性のデータも取得した.図2に示すように,低い温度では局在していた酸素イオンが温度の上昇とともに広がり,つながって移動しやくなることが分かった.これはイオン伝導度が温度上昇とともに向上することを説明している.

またc軸に沿った拡散経路は直線的に隣の単位胞(結晶のユニット)につながっている.他方,c軸に垂直な経路は隣の単位胞までは完全に連結していない. これはc軸に沿った経路がc軸に垂直な経路に比べて高いイオン伝導度が期待できることを意味している.つまりマグネシウム添加ランタンシリケートのイオン 伝導度の高さは,c軸に沿った拡散経路によるものであることが明らかになった.

またc軸に垂直な経路では格子間に存在する過剰な酸素イオンが重要な役割を果たしていることも明らかになった.これは格子間の過剰な酸素イオンの量が多いアパタイト型イオン伝導体のイオン伝導度が高いことを説明している.

《考察と応用》

マグネシウムを添加したときに伝導度が上がる理由は,c軸に沿った拡散経路の周りの隙間が広がることであると考えられる.シリコンよりも原子サイズの大 きいマグネシウムを添加することにより隙間が広がり,道幅の広いまっすぐな高速道路が整えられて酸素イオンが走りやすくなったわけだ.これまでの理論計算 では,酸素イオンの経路はシリコン原子の周りにS字状のカーブを描いていると推定されていたが,今回の結果とは異なっていたことも分かった.

今回の成果により,イオン伝導度の高いアパタイト型イオン伝導体を開発するためには酸素イオンの通り道を広げるような工夫をすればよいといった設計指針 が得られた.材料開発は試行錯誤の連続であるが,今回の成果を応用すれば,試行錯誤の回数を大幅に削減することができるとみられる.

またイオン 伝導度の高い固体電解質が開発されれば,SOFCの発電効率向上に結びつく.特に希土類シリケートは700℃以下の中低温で高いイオン伝導度を有している ため,比較的低温でも,これまで以上の発電効率のSOFCが実現できる.動作温度の低温化は周辺部材に耐熱材料を使わずにすむなど,SOFCの低コスト 化,長寿命化にもつながることが期待できる.

さらに今回の研究成果をほかの材料の構造解析方法として適用するとともに,SOFCだけでなく,さまざまな機能材料および構造材料の最適設計に役立てる予定にしている.

《研究に使った装置》

中性子回折測定には,日本原子力研究開発機構・東海研究開発センター・原子力科学研究所の研究用原子炉JRR-3Mに設置されている東北大学・金属材料 研究所の中性子回折装置(HERMES,装置責任者:大山研司准教授)を利用した.試料を加熱した状態で測定する際には,東工大の八島らと東北大の山口泰 男名誉教授らが共同開発した高温加熱装置(最高使用温度1600℃)を用いた.また,La9.69(Si5.70Mg0.30)O26.24試料は,高エネルギー加速器研究機構・放射光科学研究施設のBL-4B2に設置された放射光粉末回折計,物材機構において第二次高調波発生の測定も利用して評価した.

《用語の説明》

・アパタイト型イオン伝導体,マグネシウムを添加したランタンシリケート La9.69(Si5.70Mg0.30)O26.24

アパタイト型構造はA10-x(XO4)6Y2±y ( = A10-xX6O24 Y2±y )の化学式を持ち,図1に示すようにXO4 (X=Si? Mg? Ge? Pなど)四面体と陽イオンA (A=La3+? Ca2+など)とイオンY (Y = O2-? OH-? F-? Cl-など)から成り,六方晶系の基本構造をとる.ここで下付添え字のxとyは各々陽イオンAとイオンYの欠損あるいは過剰濃度を示す.アパタイト型希土類シリケート(A=R3+? Y = O2-; R10-x(SiO4)6O2±y ( = R10-xSi6O26±y ))が高いイオン伝導度を持つイオン伝導体であることが,1990年代に新居浜高専の中山享教授らによって発見された.アパタイト型希土類シリケートは700℃未満の中低温で比較的高いイオン伝導度を有する有望なイオン伝導体である.

マグネシウムを添加したランタンシリケートLa10-x(Si6-zMgz)O26+yはアパタイト型希土類シリケートの一つである.兵庫県立工業技術センターの吉岡グループは,マグネシウムの添加によってイオン伝導度が上昇することを発見した.ここで下付添え字のzはMgの添加量を示す.

・固体酸化物形燃料電池(SOFC)

電解質に固体酸化物を用いた燃料電池.電池の作動温度が700~1000℃と高いため,固体高分子形燃料電池(PEFC)と較べて高い発電効率が期待される.

・リートベルト法

X線・中性子粉末回折データから,結晶構造パラメーター(原子座標,占有率,原子変位パラメーター)及び格子定数を精密化する解析法.本研究では,物材機構の泉が開発したソフトウェアRIETAN-FPを用いた.

・最大エントロピー法 (MEM)

情報理論に基づき,観測されていないデータを最も確からしく推定する解析法.最大エントロピー法(MEM: Maximum-Entropy Method)を用いることにより,中性子回折データから核密度分布を得ることができる.粉末回折データの解析法.坂田グループ(名大)が粉末回折データ に初めて適用した.本研究では,物材機構のDilanianと泉が開発したソフトウェアPRIMAを用いた.

・全パターンフィッティング,MPF法

最大エントロピー法(MEM)により決めた構造因子を固定して行う,回折データの全パターンフィッティング.MEMと全パターンフィッティングを繰り返す ことによって,より正確な核密度や電子密度を得ることができる.物材機構の泉が開発したソフトウェアRIETAN-FPを用いた.

| 本件に関するお問い合せ先 |

|

|---|---|

| TEL | |

| FAX | |

| URL | http://www.materia.titech.ac.jp/~yashima/Yashima-Jpn.html |

*6年以上前の研究成果は検索してください