研究成果詳細

絶縁体であるセメントを導電体の金属に変身させる

要約

本学フロンティア創造共同研究センター応用セラミックス研究所の細野秀雄教授を中心とする研究グループと,公立大学法人大阪府立大学の久保田佳基准教授,独立行政法人理化学研究所の高田昌樹主任研究員らによる共同研究グループは,絶縁体であるセメントを,導電性を有する金属へと電気的な性質を劇的に変えてみせた.研究の内容,背景,意義,今後の展開等

本学フロンティア創造共同研究センター応用セラミックス研究所の細野秀雄教授を中心とする研究グループと,公立大学法人大阪府立大学の久保田佳基准教 授,独立行政法人理化学研究所の高田昌樹主任研究員らによる共同研究グループは,絶縁体であるセメントを,導電性を有する金属へと電気的な性質を劇的に変 えてみせた.

本研究成果は"Metallic State in a Lime-Alumina Compound with Nanoporous Structure"の題名で米国の科学雑誌Nano Lettersの2007年4月11日発行版に掲載された.

元来,セメントは電気を全く通さない絶縁体である.セメントの主成分は酸化カルシウムや二酸化ケイ素,酸化アルミニウムなどの酸化物セラミックスであり, これらの材料は電気を通さない.また電気を通す材料の代表である金属とセラミックスでは結晶構造がまったく異なっており,セラミックスが金属と同様の導電 性を備えるとは,想像もつかないことだった.

ところが本学細野教授らの研究グループは,酸化カルシウムと酸化アルミニウムの化合物である12CaO・7Al2O3(以 下は「C12A7」と呼ぶ)に,特定の化学処理を施すと導電性が生じることを2002年に見い出しNature誌に掲載された.C12A7はセメントの一 種であるアルミナセメントの構成材料であり,当然ながら通常は絶縁体である.C12A7が化学処理によって導電性を示すことは,非常に大きな驚きをもって 迎えられた(細野教授らの著書「透明金属が拓く驚異の世界」(サイエンス・アイ新書)に詳しい解説が掲載されている).

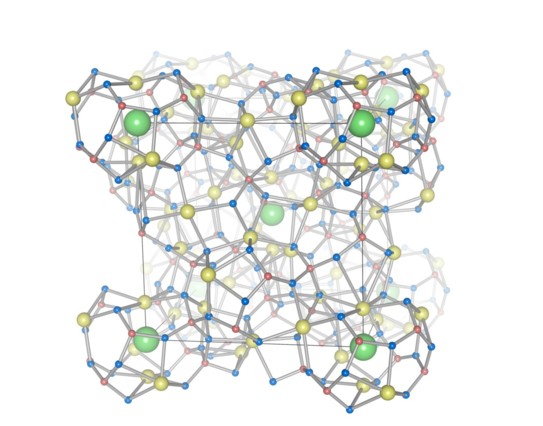

C12A7はき わめてユニークな結晶構造をしており,その構造が電気的性質の変化に大きく関係していた.内径が0.45nm(ナノメートル)の微小なカゴ(ケージ)が互 いに結合しており,12個のカゴが一つの単位格子(結晶の最小単位)を構成している.この状態では電気的に中性ではなく,プラス4価の電荷を有する.これ を中和するため,2個のカゴだけにマイナス2価の酸素イオン(O2-)が1個ずつ入っている.酸素イオンを取り込むことで全体では電気的に中性な,絶縁体の結晶を構成していた.

C12A7の酸素イオンはカゴと緩く結合しており,摂氏700度を超えるような高温になると,結晶中を動き回るようになる.ここで酸素イオンと結合しやす く,しかしカゴとは反応しない金属チタンをC12A7とともにガラス管に封入して摂氏1100度に加熱する.すると酸素イオンがカゴから金属チタンに吸着 され,代わりに電子がカゴの中に入る(電気的なの中性を保つため).このようにして細野教授の共同研究グループは,酸素イオンのほぼ100%を電子で置き 換えた結果,金属と同様の電気的性質を示すC12A7を実現しすることに成功した(図1).室温での電気抵抗は,6x10-4Ωcmである.抵抗値は金属マンガン(2x10-4Ωcm)と同程度で黒鉛(1.3x10-3Ωcm)より一桁低い.

金属状態であることは,以下の2点によって確認した.まず金属と同様に,温度が低下すると電気抵抗が小さくなった(半導体では温度が低下すると電気抵抗が 大きくなる).さらに,非磁性の金属に共通の性質である「近藤効果」を観測できた.近藤効果とは,非磁性金属に磁性イオン(イリジウムや鉄など)を極微量 だけ加えると,電気抵抗が温度低下とともに下がっていったときにある温度で最低値をとる現象で,1964年に通商産業省工業技術院電気試験所(当時)の近 藤惇氏によって理論的に解明された(現象そのものは既知であった).

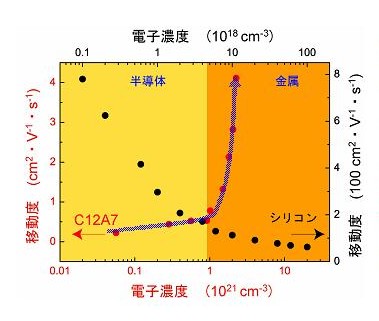

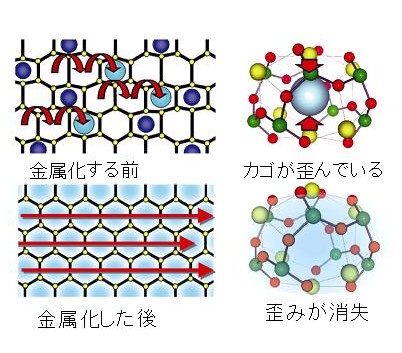

またシリコン半導体とは異なり,半導体から金属に変化するときにC12A7 では電子移動度(電子の動きやすさ)が急激に上昇していた(図2).C12A7の微細な構造を高輝度放射光(大型放射光施設「SPring-8」を使用) を使って測定したX線回折データを解析したところ,酸素イオンの有無でカゴの構造が違っていることが明らかになった.酸素イオンがカゴの中に存在するとき はカルシウムイオンと酸素イオンが引き合うために,カゴがつぶれるように歪んでいる.このため,電子が動きにくい.酸素イオンが存在しなくなるとカゴの歪 みがなくなり,対称性が向上する.この結果,電子の移動度が急激に上昇し,金属状態となることが分かった(図3).

| 本件に関するお問い合せ先 |

|

|---|---|

| TEL | |

| FAX | |

| URL | http://lucid.msl.titech.ac.jp/~www/ |

*6年以上前の研究成果は検索してください