研究成果詳細

超電導コイルが電力の安定供給に大きく貢献

要約

本学の統合研究院ソリューション研究機構の嶋田隆一教授と野村新一ソリューション研究員らを中心とする研究グループは,コイルを支持する構造材が少なくて済む超電導コイルを試作し,理論限界に近い性能で動作することを確認した.この超電導コイルを使うと,家庭や工場などで使う電力を安定に供給するシステムを構築するときに,建設コストを大幅に削減できるようになる.研究の内容,背景,意義,今後の展開等

本学の統合研究院ソリューション研究機構の嶋田隆一教授と野村新一ソリューション研究員らを中心とする研究グループは,コイルを支持する構造材が少なく て済む超電導コイルを試作し,理論限界に近い性能で動作することを確認した.この超電導コイルを使うと,家庭や工場などで使う電力を安定に供給するシステ ムを構築するときに,建設コストを大幅に削減できるようになる.

超電導コイルは,電気抵抗がゼロの状態(超電導状態)にあるコイルで, 電流を流すと電流が減衰せずにずっと流れ続ける.この性質を電力の安定供給に利用したのが超電導磁気エネルギー貯蔵装置 (SMES:Superconducting Magnetic Energy Storage)である.SMESでは超電導コイルに電流を流してから外部と電気的に切り離し,電力を磁気エネルギーの形で貯めておく.電力をそのままの 形で貯めるので効率が高い,電力を高速に出し入れできるといった特徴がある.

ただしSMESには,建設コストが高いという欠点がある.超電導コイルは強い磁場を発生するので,電流と磁場によってコイルに強い力(電磁力)が加わる.コイルを支持するとともに,コイルの破壊を防ぐ構造材が必要になる.このためコストが上昇する.

そこで嶋田教授を中心とするグループは,コイルに加わる力を可能な限り小さくした超電導コイルを考案した.ドーナツ型の支持材に金属線(超電導線)をらせん状に巻くコイルである.

既存のコイルには円筒型やドーナツ型などがある.いずれも金属線を隣合うように巻いていくのが普通である.この場合,円筒型ではコイルを引っ張る力が, ドーナツ型ではコイルを圧縮する力が働く.これに対して嶋田教授らが考案した,らせん状に巻くコイルでは,コイルを引っ張る電磁力とコイルを圧縮する電磁 力が打ち消し合う.この結果,コイルに働く電磁力が最小になる.するとコイルの構造材が簡単になり,SMESの建設コストが下がる.推定では,SMESの 建設コストが従来の半分に下がるという.

試作したコイルは外形が53cm,内径が27cm,高さが13cmで,実際のシステムの10分の1の大 きさになっている.理論的には最大7.1T(テスラ)の磁場を発生でき,最大270kJ(キロジュール)のエネルギーを貯蔵できる(図1).実験では,理 論限界の84%に相当する5.9Tの磁界を発生できた.この実験結果は,試作したコイルが実用的に十分な性能を有していることを示す.

応用としては例えば,超電導コイルを数多くならべた大規模なSMESを大都市の近郊に設置することを考えている.現在,電力供給系統が抱える大きな課題 に,昼間と夜間の電力需要の差がある.日本の電力需要は12時~15時に最大となり,夜明けの5時ころに最小となる.発電所や変電設備などの容量は最大電 力に対して余裕を持たせて設けておく必要があるものの,平均的には発電能力の60%前後しか使われていない.

発電設備の利用効率を高めるには, エネルギー貯蔵装置の活用が有効な手段である.現在,揚水発電(夜間に水を汲み上げて昼間に発電する手法)がエネルギー貯蔵に使われている.ただし揚水発 電は立地が限定され,しかも発電所が大都市から遠いために送電線によるエネルギー損失が大きいといった問題を抱える.

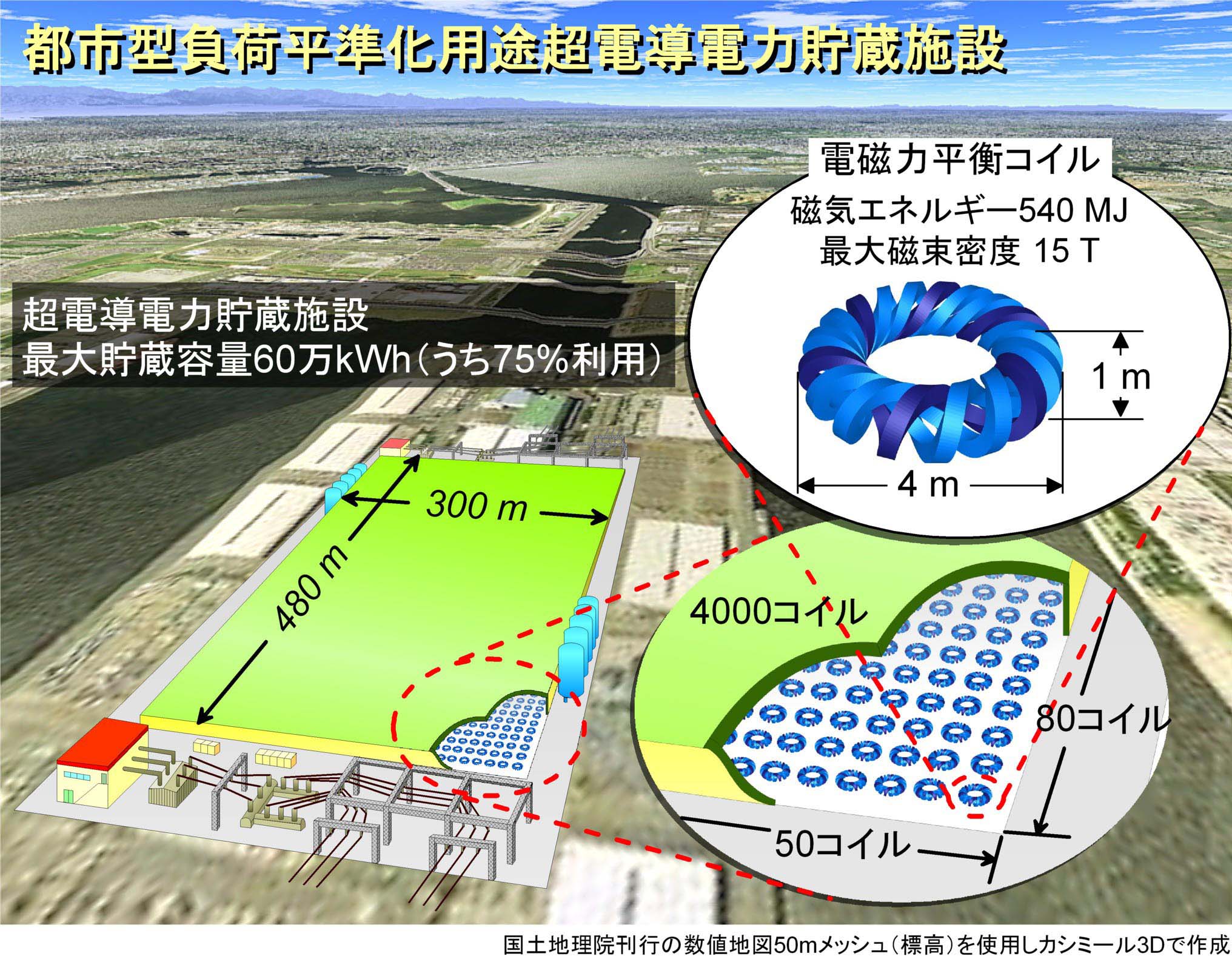

これに対してSMESは大都市近郊に設けられるので,負荷である大都市のすぐ近くで電力を出し入れできる.このため効率が高い.嶋田教授らは例えば,4000個の超電導コイルを並べた最大容量が60万kWh(キロワットアワー)の電力貯蔵装置を提案している(図2).

なお本研究は,文部科学省の科学技術振興調整費「戦略的研究拠点育成プログラム」の支援を受けて統合研究院が取り組んでいる「ソリューション研究」の一環として実施された.

| 本件に関するお問い合せ先 |

|

|---|---|

| TEL | |

| FAX | |

| URL | http://www.nr.titech.ac.jp/~rshimada/ |

*6年以上前の研究成果は検索してください