研究成果詳細

高分子の「かたち」を変えるだけでミセルの熱安定性を向上

要約

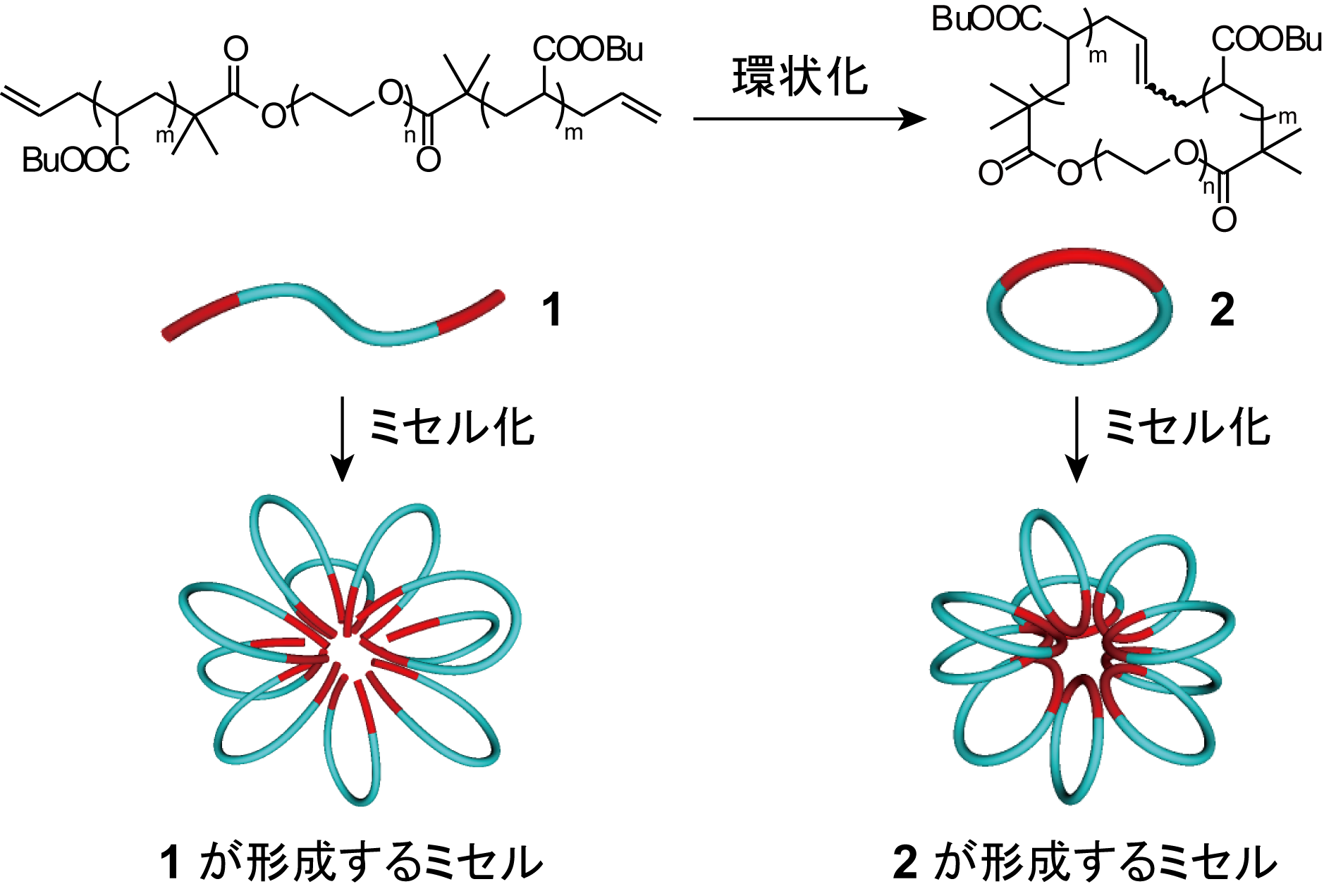

東京工業大学大学院理工学研究科の本多 智(博士1年生)?山本拓矢助教?手塚育志教授の研究グループは,耐熱性を40℃以上も向上させ?70℃以上の高温でも安定なミセル(用語1)の作製に成功した。高温地帯に生息する好熱菌の細胞膜が環状の脂質分子を含むことに着目し?新たに設計・合成した環状の高分子界面活性剤を利用して形成した。この新奇高分子ミセルは抗がん剤などの薬剤をミセル内に封入することで?ドラッグデリバリーシステム(DDS?用語2)の温度応答型担体としての応用が期待される。一般的に高分子材料の物性・性質を制御するには,その分子量や化学構造を改変する必要があるとされていた。これに対し?今回の研究では高分子の「かたち」という新たな概念によって飛躍的に熱安定性が向上することを発見した点が画期的である。さらに直鎖状と環状の高分子の混合により広い温度範囲でのミセルの崩壊温度制御も達成した。

研究の内容,背景,意義,今後の展開等

【概要】

東京工業大学大学院理工学研究科の本多 智(博士1年生)?山本拓矢助教?手塚育志教授の研究グループは,耐熱性を40℃以上も向上させ?70℃以上の 高温でも安定なミセル(用語1)の作製に成功した。高温地帯に生息する好熱菌の細胞膜が環状の脂質分子を含むことに着目し?新たに設計・合成した環状の高 分子界面活性剤を利用して形成した。この新奇高分子ミセルは抗がん剤などの薬剤をミセル内に封入することで?ドラッグデリバリーシステム(DDS?用語 2)の温度応答型担体としての応用が期待される。

一般的に高分子材料の物性・性質を制御するには,その分子量や化学構造を改変する必要があると されていた。これに対し?今回の研究では高分子の「かたち」という新たな概念によって飛躍的に熱安定性が向上することを発見した点が画期的である。さらに 直鎖状と環状の高分子の混合により広い温度範囲でのミセルの崩壊温度制御も達成した。

この成果は米国化学会誌「Journal of the American Chemical Society」Volume 132? Issue 30? pp. 10251-10253 (2010)に掲載され,英国の科学誌「Nature」2010年7月29日号に「Research Highlight」として紹介された。

【背景と経緯】

分子同士を弱い力によって自発的に引き合わせ,ナノ構造体(用語3)を構築する自己組織化という手法は,非常に精密で規則性の高い機能性材料の作製に有効 な手段となるため,近年活発に研究が進められている。しかし自己組織化で丈夫なナノ構造体を構築することは難しく?実用的な使用環境に耐えられないことが 多い。

そこで,架橋などの化学反応処理によるナノ構造体の安定化が図られているが,構造体自体を変質・破壊してしまうことも少なくなかった。同 研究グループは好熱菌と呼ばれる一部の古細菌がその細胞膜に環状の脂質分子を持つことで海底火山や温泉など熱水環境にも適応していることに着目し,高分子 の「かたち」に立脚したナノ構造体の安定化を発案した。

【研究成果】

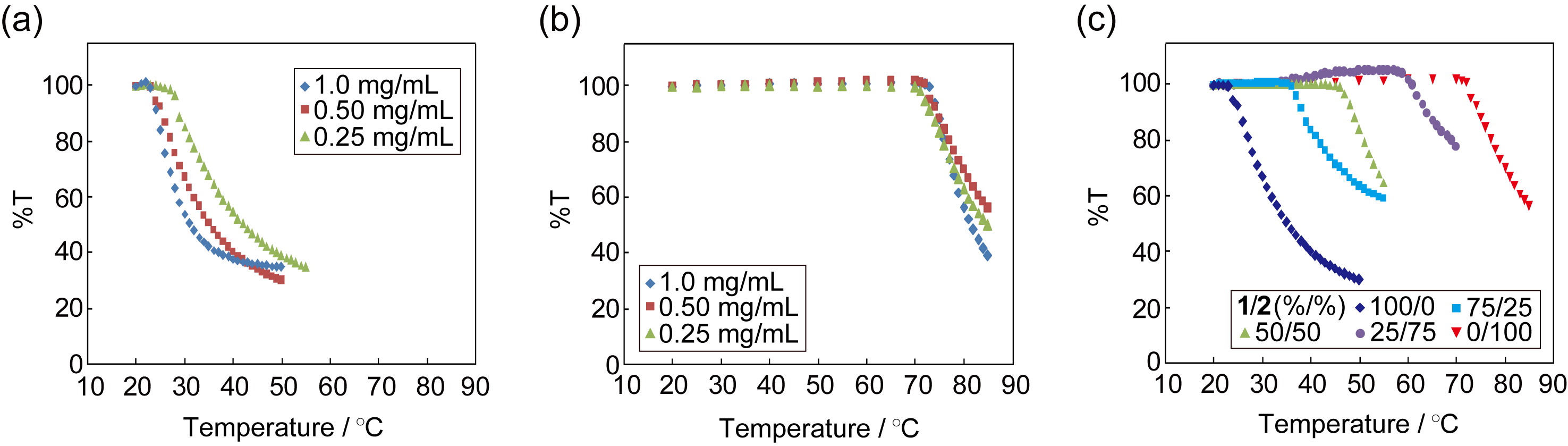

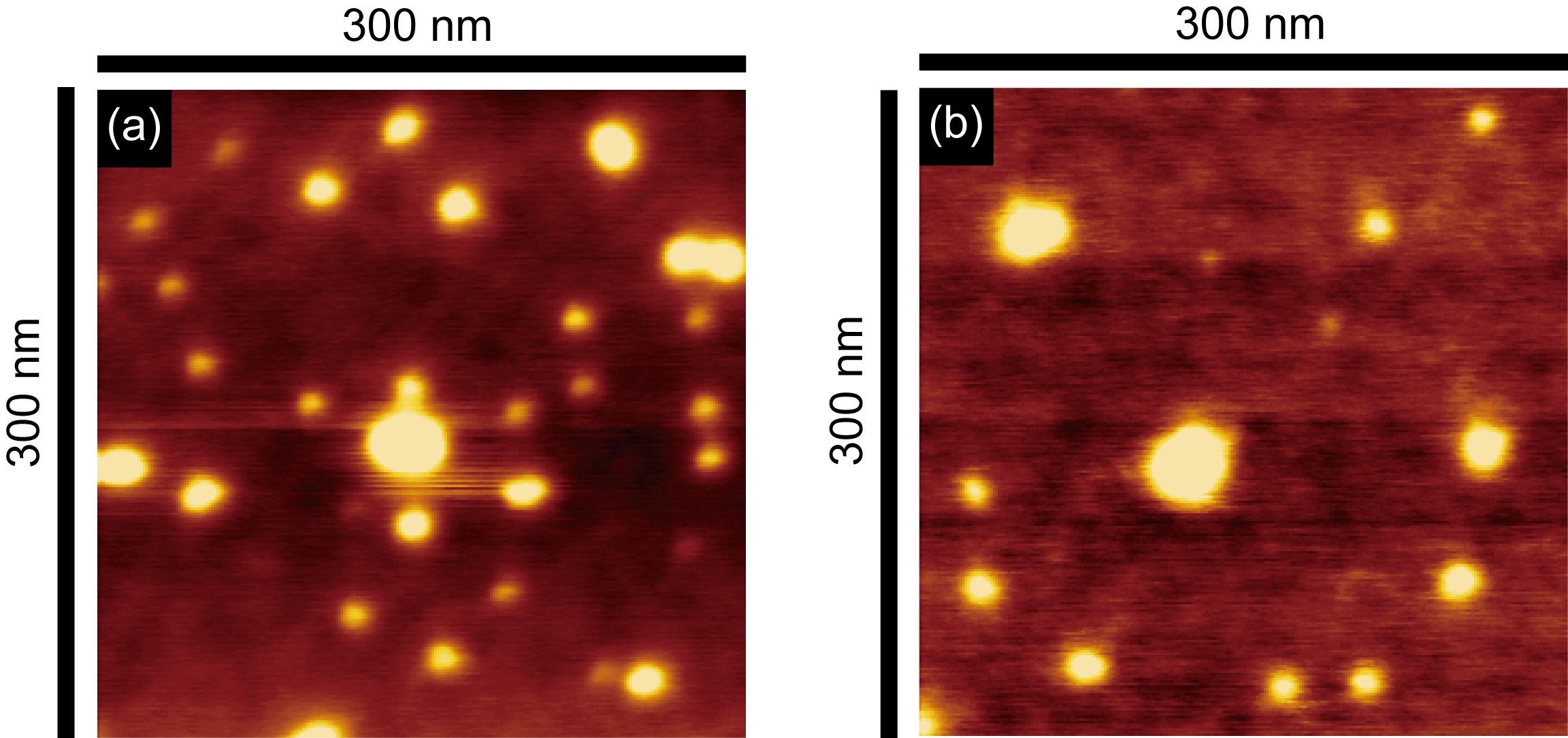

まず,親水部と疎水部を合わせ持つ環状高分子(界面活性剤)を新規に合成し?ミセルを形成した。また対応する直鎖状高分子からもミセルを形成した。その形状やサイズ等の物性を計測したところ,両者はほぼ同一の直径約20nmのミセル構造となることが分かった。

次に両者の熱安定性を濁度測定(用語4)によって比較した。その結果?直鎖状高分子から形成したミセルは30℃以下で崩壊したのに対し?環状高分子から形成したミセルは70℃以上の高温まで安定であった。

すなわち,直鎖状から環状へと高分子界面活性剤の「かたち」を変換することで,高分子の組成・化学構造や分子量およびミセルの形状やサイズには一切影響を 与えることなく熱安定性の大幅な向上が実現した。さらに,直鎖状および環状高分子界面活性剤を混合して作製したミセルによって,それぞれの単独成分ミセル の崩壊温度である30℃以下から70℃以上という広範囲での崩壊温度制御も達成した。

【社会への波及効果】

ナノ構造体であるミ セルは,その内部に薬剤を封入する機能を持つためDDSへの応用が精力的に研究されている。しかし体内で有効なサイズを保持したまま崩壊温度を制御するの は非常に困難である。今回開発された新技術はこの問題を解決する鍵となり,局所的な加温により患部のみでミセルを崩壊し薬物を放出する温度応答型DDSの 開発を牽引すると期待される。

【用語説明】

(1)ミセル:親水部(水になじみやすい部分)と疎水部(油になじみやすい部分)を合わせ持つ分子が、親水部を外側に疎水部を内側にして会合したもの。石鹸分子などがミセルを形成する。

(2)ドラッグデリバリーシステム(DDS):薬剤を体内の患部のみで作用するように制御するシステム。DDSにより薬剤の使用量を最小限に留め,副作用を抑制することが可能である。担体としてミセルやリポソームなどを用いる。

(3)ナノ構造体:ナノ(10億分の1)メートルサイズの物質の総称。最近話題のナノチューブやナノコロイドもナノ構造体である。これらを利用した技術(ナノテクノロジー)は太陽電池から化粧品まで様々な分野で応用されている。

(4)濁度測定:溶液の透明度からミセル構造の維持・崩壊を測定する手法。ミセル構造が維持されていれば、その小さな粒子サイズのため溶液は透明のままである。しかし、ミセル構造が崩壊すると、はるかに大きな凝集体へと変化するため溶液は懸濁する。

| 本件に関するお問い合せ先 |

|

|---|---|

| TEL | |

| FAX | |

| URL |

*6年以上前の研究成果は検索してください