研究成果詳細

高品質・安全なコラーゲンを効率よく抽出する技術を開発

要約

本学大学院理工学研究科材料工学専攻の田中順三教授のグループは,北海道大学水産科学研究院,独立行政法人物質・材料研究機構などと共同で,テラピアのウロコを原料として細胞や皮膚となじみやすいコラーゲンを効率よく抽出する技術を開発した.研究の内容,背景,意義,今後の展開等

本学大学院理工学研究科材料工学専攻の田中順三教授のグループは,北海道大学水産科学研究院,独立行政法人物質・材料研究機構などと共同で,テラピアのウロコを原料として細胞や皮膚となじみやすいコラーゲンを効率よく抽出する技術を開発した.

構造・機能を維持して抽出するプロセスを開発

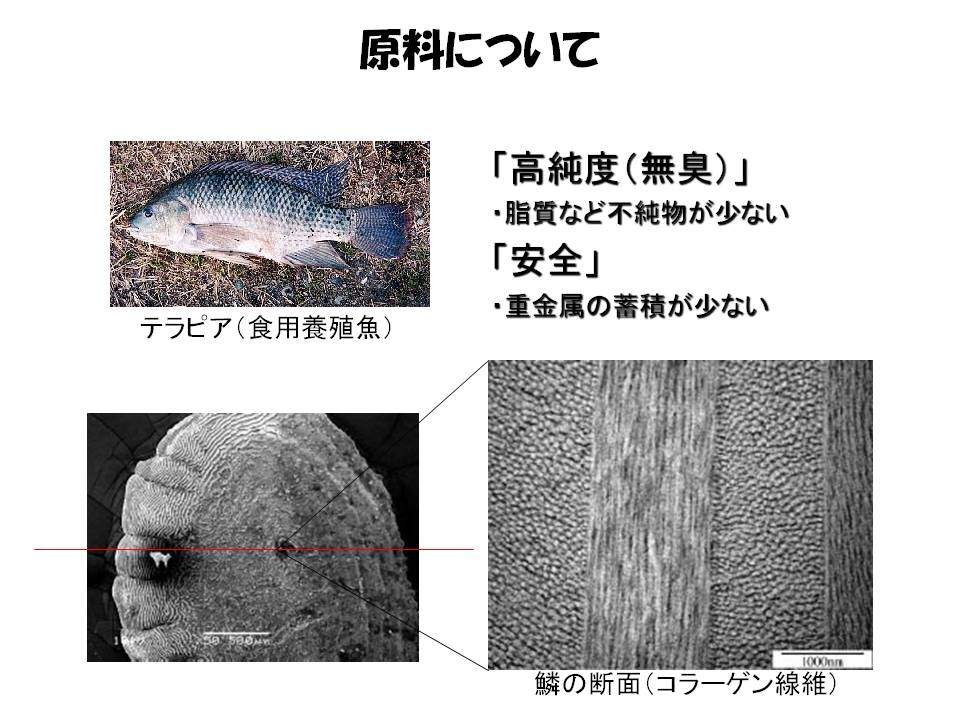

コラーゲンは生体内で線維の形で安定した3重らせん構造をとっている.その製造には牛や豚,鳥,魚を使うが,魚を使えば豚インフルエンザのような人獣共通ウイルスなどの感染のリスクがない.ただし魚のコラーゲンは鳥獣由来のものに比べ変性温度(ゼラチンに変化する温度)が低く,従来の抽出法では,大切な3重らせん構造が失われてしまう(注).そこで田中教授は,原料として熱帯魚であるテラピア(スズキ目シクリッド科)のウロコを使う,新しいプロセスを開発した.テラピアのウロコは変性温度が35~37度と高く,脂質などの不純物や重金属などの蓄積も少なく安全である(図1).このウロコから,3重らせん構造を維持したままコラーゲンを抽出することに成功した.その製法については既に特許を取得して多木化学(兵庫県加古川市)にライセンスした.同社は2009年7月から本格的に製造・販売を開始している.

従来の半分の期間で骨を再生する素材

ウロコは人の目の角膜や骨と同じように,線維束が直交して重なりあった層状構造をもっている.そのため抽出したコラーゲンも生体親和性が高く,角膜や骨の再生医療,さらに化粧品などへの応用研究が期待されている.

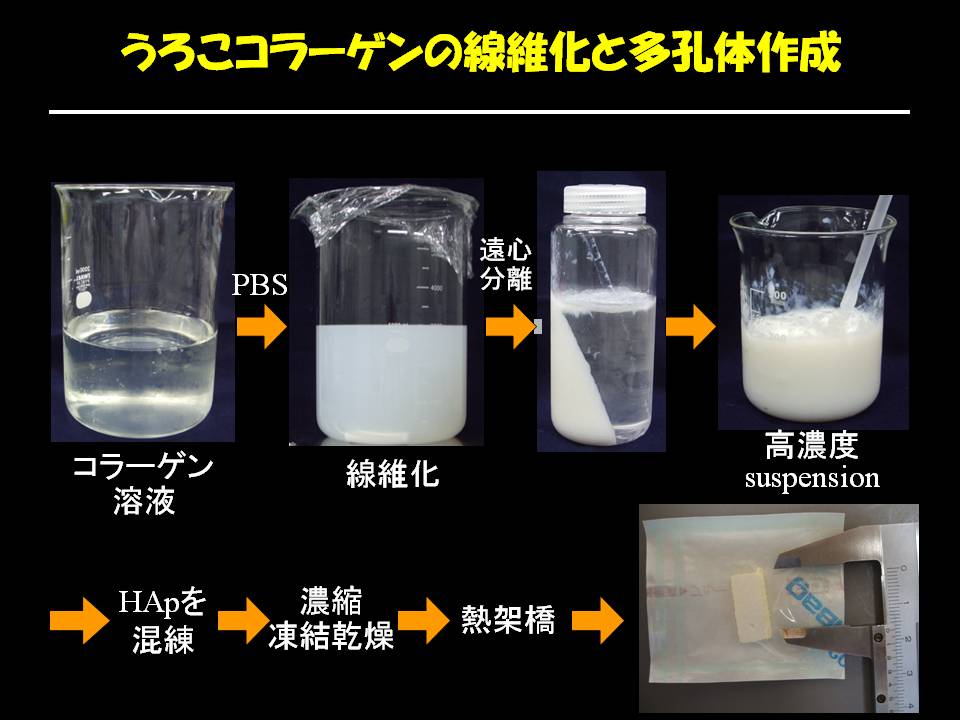

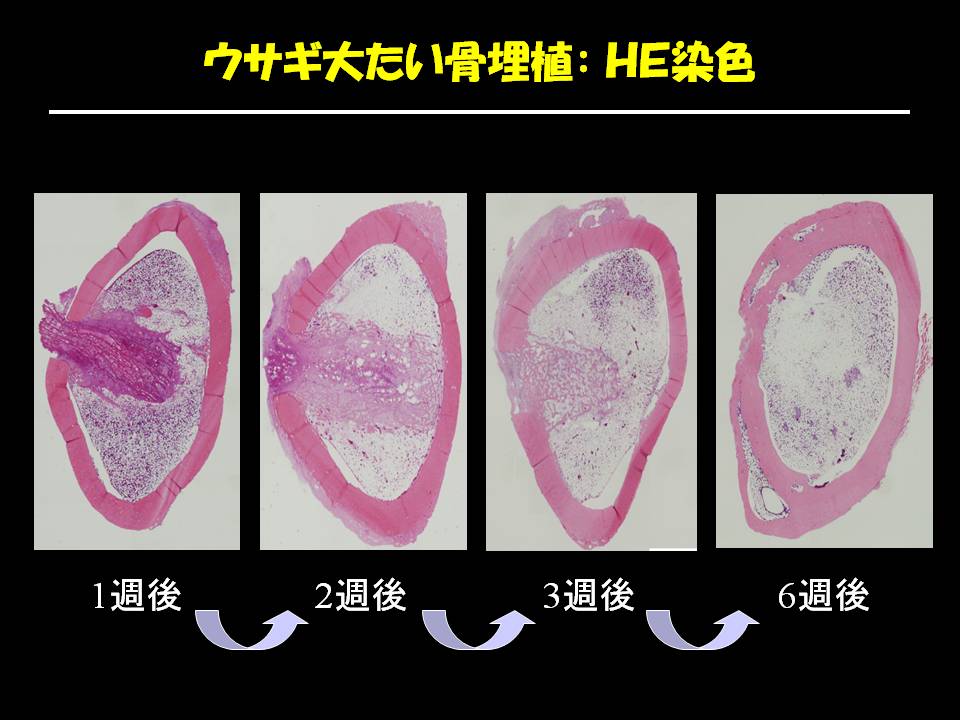

うろこコラーゲンを骨再生に使う研究は北海道大学医学部・東京都立産業技術研究センターと協力して進め,高い治療効果があることを見いだしている.抽出したコラーゲンにリン酸カルシウムを混ぜ,濃縮などの過程を経たのち熱を加えて架橋すると強度の高い多孔質ができる(図2).この素材をウサギの大たい骨に穴を開けて埋め込んだところ,従来素材では12週間かかる骨再生が6週間で終了した(図3).

また化粧品に使った場合は牛や豚由来のものよりも高い保湿性を示し,肌のきめを整える効果が高いことが分かった.魚由来のコラーゲンは牛や豚に比べ変性温度が低いが,添加剤によりその温度を39.5度程度に上げて体温での変性を防ぐことができる.実際にこのコラーゲンを使った化粧品は高文堂(神奈川県横浜市中区)が発売する予定である.

抽出効率は今後数倍の向上が可能

田中教授によれば,市場ではコラーゲンは0.3%溶液で1kgあたり20~30万円(固形物では1kgあたり8000万円)で取引されており,骨の再生治療に使う場合,(リン酸カルシウムを混ぜるが)1cm角で10~20万円もする.「さらに技術を改良すれば現在3%程度の製造効率を3年以内に数倍に向上できる」という.また田中教授は,ウロコの中でコラーゲンの各線維層の間を結び付けている物質が何かを探している.「この構造変換物質が判明すれば,角膜の再生のような新しい器官・組織の再生医療に応用できる可能性がある」からだ.

(注)米国の化粧品メーカーの団体INCIの定義では,変性後のゼラチンや分解生成物であるペプチドのように,3重らせん構造を失っていてもコラーゲン由来の物質はみなコラーゲンと呼んでよいことになっており,日本の化粧品の成分表示もこれにならっている(国内の化粧品の成分表示の名称リストは日本化粧品工業連合会が作成しており,「~加水分解コラーゲン」などの表示が認められている).しかし,学術的には3重らせん構造を維持したものをコラーゲンと呼ぶ.この厳密な意味でのコラーゲンは保湿や再生治療用の材料としてゼラチンやペプチドに比べ格段に性能が高い.

|  |  |

| 図1 テラピアからコラーゲンを抽出するメリット | 図2 骨再生用素材を調製する方法 | 図3 通常は12週間かかる骨再生を半分に短縮 |

| 本件に関するお問い合せ先 |

|

|---|---|

| TEL | |

| FAX | |

| URL |

*6年以上前の研究成果は検索してください