研究成果詳細

エタノールからプロピレンを高収率で生成するナノ触媒を開発

要約

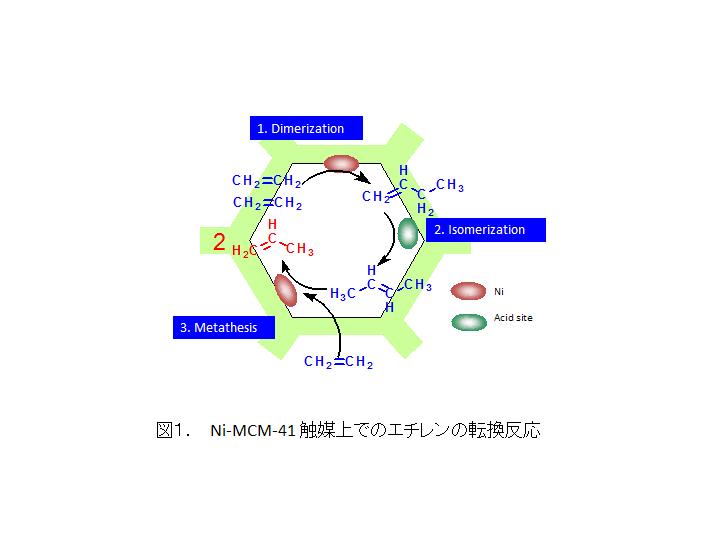

本学資源化学研究所の岩本正和教授のグループは,高い収率でエタノールからエチレンを生成し,さらにプロピレンを生成できる触媒を開発した.同グループが開発した触媒「Ni-MCM-41」は ナノスケールの細孔を多数持つシリカ内にニッケルを担持させたもの.既に2007年の段階で,エチレンからプロピレンを合成する際の触媒として有望なことを明らかにしていたが,その後の研究により,エタノールからほぼ100%の収率でエチレンを生成できることを確認した.2段階の反応を,1つの触媒で促進できること(図1)から,プラントを簡素化できる可能性があるという.研究の内容,背景,意義,今後の展開等

本学資源化学研究所の岩本正和教授のグループは,高い収率でエタノールからエチレンを生成し,さらにプロピレンを生成できる触媒を開発した.同グループ が開発した触媒「Ni-MCM-41」は ナノスケールの細孔を多数持つシリカ内にニッケルを担持させたもの.既に2007年の段階で,エチレンからプロピレンを合成する際の触媒として有望なこと を明らかにしていたが,その後の研究により,エタノールからほぼ100%の収率でエチレンを生成できることを確認した.2段階の反応を,1つの触媒で促進 できること(図1)から,プラントを簡素化できる可能性があるという.

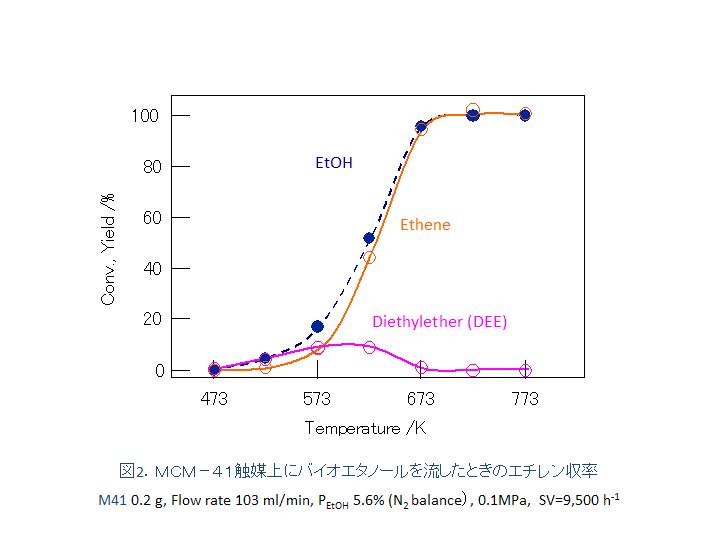

「Ni-MCM-41」を触媒として用いた場合,1段階でエチレ ンからプロピレンを生成することができ,しかも40パーセントという高い収率を実現できる.この触媒はさらにエタノールから脱水反応によってエチレンを作 る反応にも利用でき,100パーセントの収率でエチレンに変えることができた(図2).従来,後者の反応には触媒としてゼオライトや固体酸などが利用され てきたが,生じた水が反応を阻害するためにその収率は95パーセント程度にとどまっていた.新触媒は,疎水性があり,脱水後の水を直ちに排出するために収 率をより高めることができたという.

石油化学工業ではプロピレン誘導体の需要が急増していることから,原料を以前のエチレンではなくプロピレン に転換する動きが進んでいる.これまでプロピレンは主にナフサの熱分解などによって製造されていたが,それだけでは不足する懸念があり,新しい触媒やプロ セスの開発が急務となっていた.

一方,地球温暖化防止のため,植物由来のバイオエタノールが注目されているが,これを燃料として使ったのでは炭 酸ガスを短期間固定しただけで再放出することになる.岩本教授は「バイオエタノールからエチレンを作り,さらにプロピレンを生産して,プラスチックなどを 作れば,より長期にわたる炭酸ガスを固定できることになり温暖化の阻止に大きな効果が期待できる」という.バイオマスをポリマーなどの原料に利用するとい う技術は「バイオリファイナリーあるいはバイオコンプレックス」と呼ばれている.岩本教授によれば「同様の試みはブラジルでも始まっているが,日本が先ん じており,日本発の技術体系で世界に大きく貢献できる可能性がある」という.

経済産業省と農林水産省が2007年11月に設立した「バ イオ燃料技術革新協議会」では,木材資源をはじめとするセルロース系バイオマスからバイオエタノールなどのバイオ燃料などを効率的に生産するため「バイオ 燃料技術革新計画」の策定を進めている.この計画では,平成20年度から毎年20~30億円の予算で実用化研究を開始することとしている.バイオエタノー ルを1リットルあたり40円で製造することを目標に,原料となる新しい作物の開発から,燃料化までの各段階で必要な技術を開発する.岩本教授のグループ は,平成18年からこの計画の先導研究(新エネルギー・産業技術総合開発機構:NEDOで実施)に参加しており,引き続き新しい触媒の開発を担当する.

また,岩本教授のグループではさらに長期的な目標として,セルロースをグルコースに分解する工程を,発酵ではなく化学反応によって実施するための触媒の開 発にも取り組んでいる.岩本教授は「発酵と同じことを化学変換で実現できればスケールアップが容易になるが,すぐに成果が出せるとは考えていない」とい う.「企業が取り組めないような,こうした長期的な目標に向かうのが大学の使命」と考えている.

|  |

| Ni-MCM-41触媒上でのエチレンの転換反応 | Ni-MCM-41触媒上にバイオエタノールを流したときのエチレン収率 |

| 本件に関するお問い合せ先 |

|

|---|---|

| TEL | |

| FAX | |

| URL | http://www.res.titech.ac.jp/~organic/top_page.htm |

*6年以上前の研究成果は検索してください