研究成果詳細

資源量が豊富な元素だけで構成されるリチウム電池用新電極の結晶構造を解明

要約

東京工業大学総合理工学研究科の山田淳夫准教授らは次世代大型リチウムイオン電池の電極材料として有望視される「リチウムケイ酸鉄(Li2FeSiO4)」の結晶構造を実験により明らかにした.リチウムケイ酸鉄は資源量が豊富な元素(クラーク数が上位の元素)だけで構成され,資源制約がなく安価,かつ安全,大容量のリチウムイオン電池を実現する材料として,近年,注目されつつある.しかし,材料の最も基本的な情報である結晶構造が分からなかったため,材料設計の最適化や電極としての機能の解明ができず,結晶構造の解読が長らく待ち望まれていた.研究の内容,背景,意義,今後の展開等

東京工業大学総合理工学研究科の山田淳夫准教授らは次世代大型リチウムイオン電池の 電極材料として有望視される「リチウムケイ酸鉄(Li2FeSiO4)」の結晶構造を実験により明らかにした. リチウムケイ酸鉄は資源量が豊富な元素(クラーク数が上位の元素)だけで構成され,資源制約がなく安価, かつ安全,大容量のリチウムイオン電池を実現する材料として,近年,注目されつつある.しかし,材料の最も基本的な情報である結晶構造が 分からなかったため,材料設計の最適化や電極としての機能の解明ができず,結晶構造の解読が長らく待ち望まれていた.

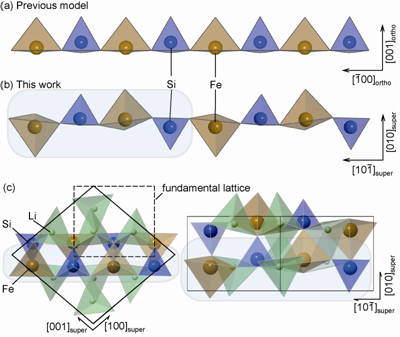

今回,山田准教授らは合成条件を高度に最適化することで,構造解析に適した良質の試料を合成することに成功した.その上で,試料に高輝度のX線や電子線 を照射し,物質との干渉の情報を数多く集め,厳密に解析した.その結果,構成元素がこれまで想定されていたよりも長い周期で,方向性をもって並んでいると いった特徴をとらえることに初めて成功した. 有望材料の結晶構造がようやく決定されたことにより,環境適合型大型リチウムイオン電池の開発が加速するものと期待される.

本成果は,"Structure of Li2FeSiO4"の標題で,9月13日付けの米国の化学会誌 Journal of the American Chemical Society(速報版)に掲載された.

リチウムイオン電池は,2次電池の中で最高のエネルギー密度を達成できることから,携帯電話やノートパソコンなどの携帯電子機器に広く 採用されている.環境問題解決の緊急性,石油価格高騰などを背景に,リチウムイオン電池を電気自動車や電力貯蔵などの大型用途に使用するための研究開発が 活発化している. しかし,プラス極側に使用される材料には,希少金属であるコバルトが大量に含まれており,非常に高価であるばかりでなく,助燃性も強いため,たびたび重大 な発火事故などを引き起こしてきた.

このように,現在のリチウムイオン電池はコストや安全性の面で大きな課題を抱えている.このため,電気自動車などの大型用途での実用化は,社会的な強い要請があるにもかかわらず,遅れているのが現状である.

これらの問題が解決可能なプラス極材料として,ありふれた元素である鉄を利用することができ,助燃性も皆無なオリビン型リン酸鉄が次世代大型リチウムイ オン電池を実現するための最有力技術と目され,世界的な開発競争の対象となっている.さらに,より安価で高い容量を提供しうる材料として,リチウムケイ酸 鉄が急速に注目されつつある.現在のリチウムコバルト酸化物や近い将来に採用が見込まれるオリビン型リン酸鉄と比較して,構成元素の地殻中の埋蔵量が大幅 に増大する (クラーク数 コバルト:29位→鉄:3位,リン:13位→ケイ素:2位).また,リチウムを鉄に対して2倍量含んでいるため容量倍増の可能性を秘める. 加えて高温でも酸素が遊離しないため,安全性が確保できる.

2004年にその電極としての可能性が示されて以来,世界中の多くのグループが研究対象として扱ってきたが,材料の最も基本的な情報である結晶構造が未だに不明であり,最適化や機構解明を行う上での障壁となってきたため,その解読が長らく待ち望まれていた.

本研究は,NEDO技術開発機構の系統連系円滑化蓄電システム技術開発,次世代技術開発の一環として行われた.高輝度放射光X線を用い た実験と解析は,高エネルギー加速器研究機構,物質構造科学研究所,放射光科学研究施設のBL4B2ステーションに設置されている多連装検出器X線粉末回 折装置を用い,東工大総合理工学研究科材料物理学専攻の八島正知准教授と共同で行った.電子線回折による実験と解析は,山口大学工学部機能材料工学科中山 則昭教授と共同で行った.

|

|

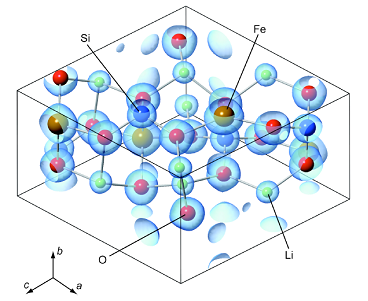

| 図1 決定されたLi2FeSiO4の結晶構造.各元素の位置と最大エントロピー法により求めた電子密度分布を併記した. | 図2 (a) 従来用いられてきた誤った結晶構造モデルに基づくFeO4四面体とSiO4四面体の連結様式.(b) 今回解読された正しい結晶構造モデルに基づくFeO4四面体とSiO4四面体の連結様式.(c)単位胞の設定方法と結晶構造の全体像 |

| 本件に関するお問い合せ先 |

|

|---|---|

| TEL | |

| FAX | |

| URL | http://www.echem.titech.ac.jp/~yamada/index.html |

*6年以上前の研究成果は検索してください