研究成果詳細

極微量のDNAやたんぱく質などを検知する超小型バイオセンサーを開発

要約

本学大学院総合理工学研究科物理電子システム創造専攻の梶川浩太郎助教授を中心とする研究グループは,極めて微量な試料からDNAやたんぱく質などの生化学分子を検出できる超小型のバイオセンサーを開発した.研究の内容,背景,意義,今後の展開等

本学大学院総合理工学研究科物理電子システム創造専攻の梶川浩太郎助教授を中心とする研究グループは,極めて微量な試料からDNAやたんぱく質などの生化学分子を検出できる超小型のバイオセンサーを開発した.

生体分子が持つ分子認識機能を利用したバイオセンサーは,これまで数多く開発されてきた.これらのセンサーでは,測定分子を認識したことを質量変化や屈折 率変化などの物理量に変換し,電気信号として取り出す.このセンサーを用いると,DNAやたんぱく質,抗原抗体反応などを検出することができる.

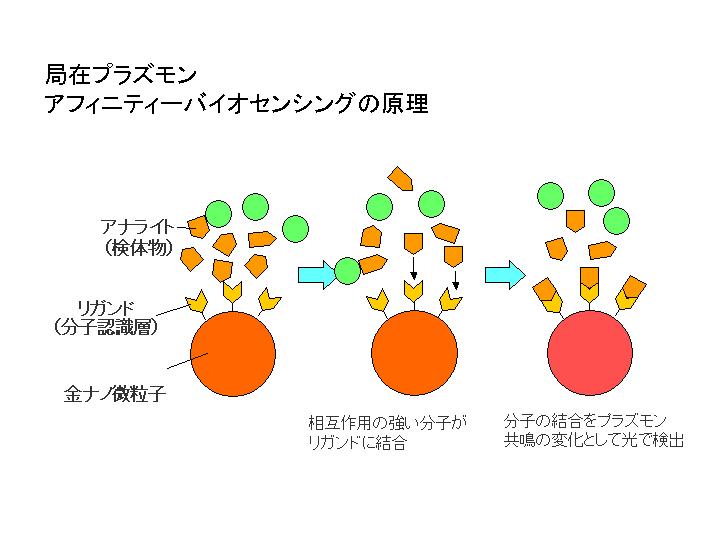

最近では「表面プラズモン共鳴」という現象を利用したセンサーが注目を集めている.表面プラズモン共鳴とは,金属の薄膜に光を照射すると特定の条件で金属 中の自由電子と光が相互作用し,光の反射率が変化する現象である.この現象を利用したバイオセンサーがすでに開発され,いくつかの企業から市販されてい る.

表面プラズモン共鳴を利用するバイオセンサーは,特定の化学物質を認識する分子(リガンド分子)を表面に付着させた金の薄膜に,レーザー光を照射して反射率の変化を測定する.感度が非常に高いことと,化学分子の結合反応をリアルタイムで検出できることが特徴である.

この方式では,光学プリズムを使った固定光学系を必要とする.このため小型化が難しいという課題がある.また少量ではあるものの,50マイクロリット ル~100マイクロリットル(1マイクロリットルは100万分の1リットル)のサンプルを必要とする.生化学分野や医療分野では,さらに微量のサンプルで 測定できることが望ましい.

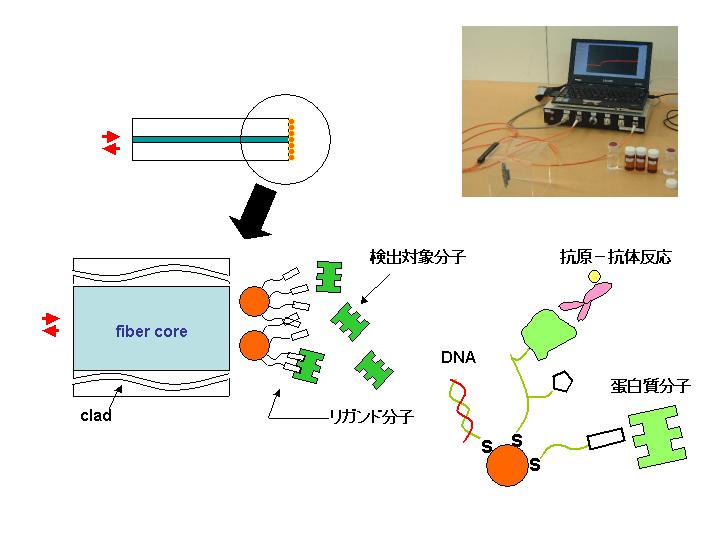

そこで梶川助教授らの研究グループは,金微粒子中の表面プラズモン共鳴と光ファイバセンサーを組み合わせた バイオセンサーを開発した.光ファイバの先端に金の微粒子およびリガンド分子を付着させたセンサーである(図1).光ファイバの根元から光を照射し,先端 から戻ってくる光(戻り光)の強度変化を測定する.金属の微粒子では特定の光波長に対して表面プラズモン共鳴が起きるという性質がある.例えば金の微粒子 は,波長520nm付近で表面プラズモン共鳴が起こり,光を吸収する.

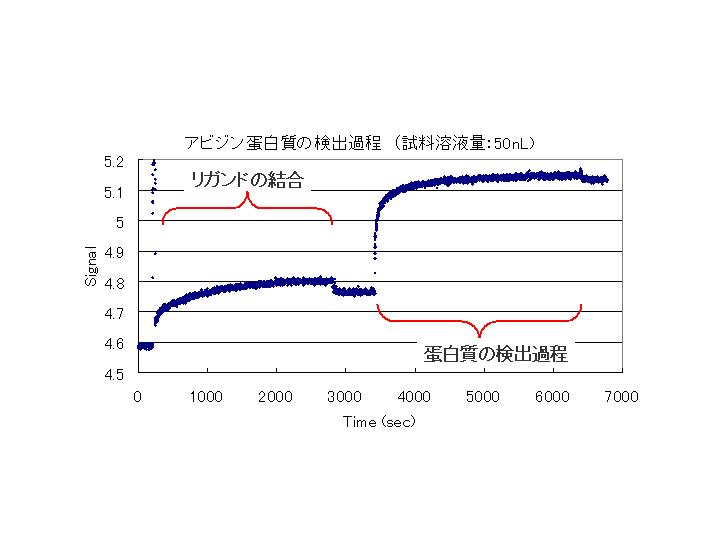

光ファイバは直径が125ミクロン(1ミクロンは100万分の1メート ル)と細く,先端は微小なプローブとして機能する.このため,プリズム光学系よりもはるかに小さなセンサーを実現できるほか,サンプルの量が非常に少なく て済む(図2).実験では,50ナノリットル(1ナノリットルは10億分の1リットル)と微量なサンプルでたんぱく質やDNAなどを検出できた(図3).

| 本件に関するお問い合せ先 |

|

|---|---|

| TEL | |

| FAX | |

| URL | http://www.opt.ip.titech.ac.jp/index_j.htm |

*6年以上前の研究成果は検索してください