半導体集積回路の構成素子であるトランジスタは,高密度化および微細化とともにゲート絶縁膜を薄くすることが求められている.従来はゲート絶縁膜にシリコン酸化窒化膜を使っていた.しかし最先端の45nm世代~32nm世代でシリコン酸化窒化膜は薄さの限界に達してしまい,一部の半導体集積回路ではハフニウム酸化膜がゲート絶縁膜に採用されるようになってきた.

シリコン酸化窒化膜とハフニウム酸化膜の大きな違いは誘電率である.ハフニウム酸化膜は誘電率が非常に高い.誘電率が高い分だけ,ゲート絶縁膜を厚くできる.すなわち,ゲート絶縁膜を薄くする限界を先に伸ばせる.

ただしハフニウム酸化膜にも問題がある.シリコン半導体との界面で酸化膜を形成してしまうことだ.このため実効的にゲート絶縁膜が厚くなったり,ゲート絶縁膜の品質が劣化したりしてしまう.

そこでハフニウム酸化膜と同様に誘電率が高く,しかもシリコン半導体との界面で酸化膜を形成しない材料としてランタン酸化膜が注目されている.しかしランタン酸化膜には欠陥が数多く発生し,トランジスタのスイッチング電圧(しきい電圧)をばらつかせるという問題があった.

そこで岩井教授らの共同研究チームは,ランタン酸化膜にセリウム酸化膜を重ねることでランタン酸化膜の欠陥を減らすことを考案し,実際にゲート絶縁膜を製作して欠陥を減らせることを確認した.

シリコン上に形成したランタン酸化膜は,ミクロに眺めると酸素を過剰に含む部分と酸素が不足している部分が混在する.酸素が過剰な場合と酸素が不足している場合の両方とも,欠陥となる.岩井教授らのグループは理論計算によって酸素分圧と欠陥のできやすさの関係を求め,ランタン酸化膜の欠陥密度を推定した.そして欠陥密度が最小となる酸素分圧を計算で求めた.

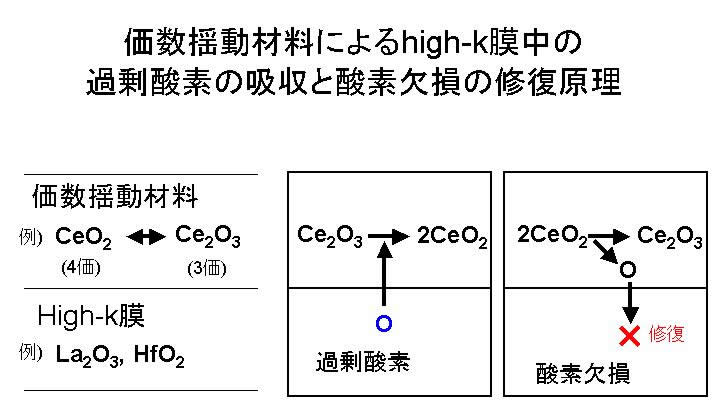

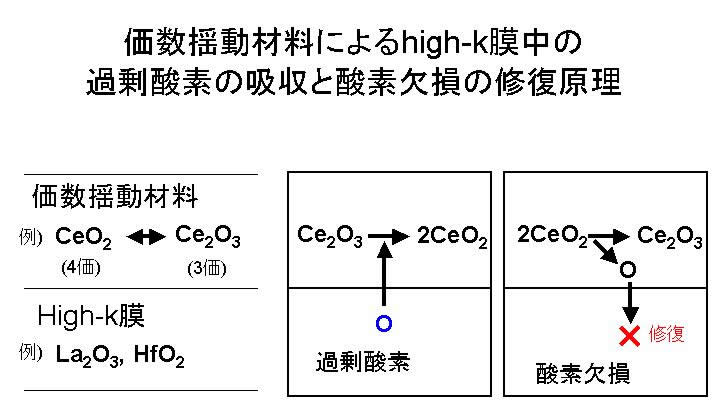

酸素分圧を一定にする方法としては,イオンの価数が変化する材料(価数揺動材料)をランタン酸化膜に重ねることを考案した.価数揺動材料にはいくつかの候補がある.ランタン酸化膜の欠陥密度が最小となる酸素分圧と同じ酸素分圧をとる材料が望ましい.

そこで価数揺動材料の中から、岩井教授らはセリウム酸化膜を選択した。セリウム酸化膜は3価と4価のどちらの価数もとれる.さらにセリウム酸化膜の酸素分圧はランタン酸化膜の欠陥密度が最小となる酸素分圧と近い.ランタン酸化膜にセリウム酸化膜を重ねると,ランタン酸化膜の酸素過剰部分ではセリウム酸化膜が酸素を吸収し,ランタン酸化膜の酸素欠損部分ではセリウム酸化膜が酸素を放出する.具体的には3価のセリウム酸化膜は酸素を吸収して4価となり,4価のセリウム酸化膜は酸素を放出して3価となる.この結果,酸素分圧が一定となり,ランタン酸化膜の欠陥が大きく減少する.

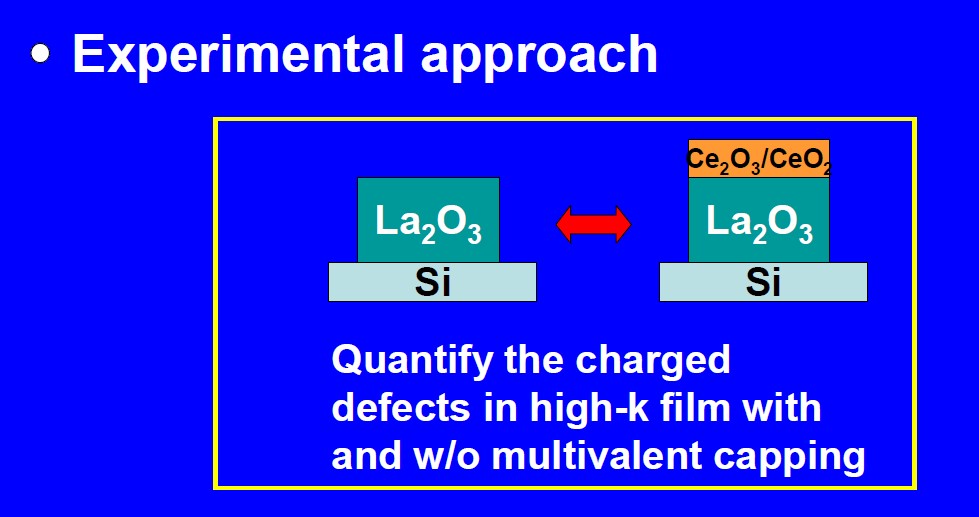

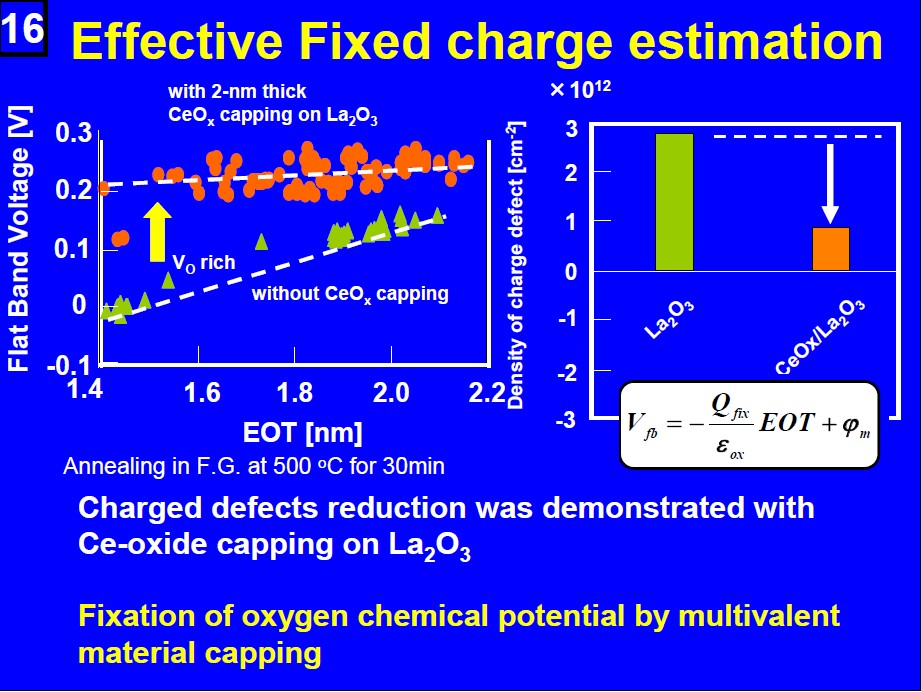

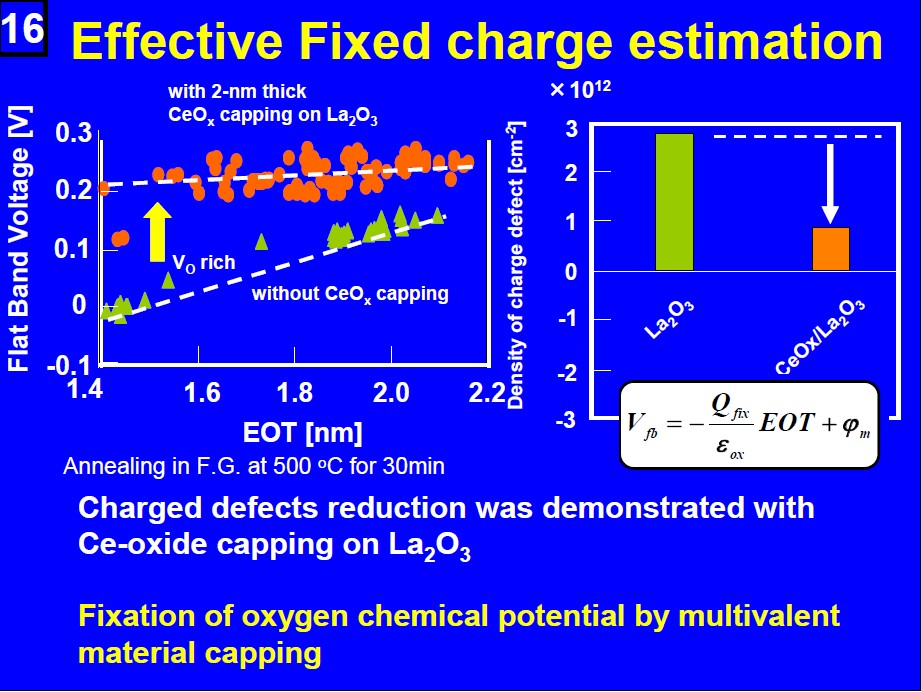

実験ではn型シリコン基板上にランタン酸化膜とセリウム酸化膜(3価と4価が混在),金属(タングステン)電極を形成し,欠陥密度を測定した.セリウム酸化膜を導入することによって欠陥密度はおよそ4分の1に減少した.

今後は技術改良を進め,16nm世代~11nm世代での実用化を目指していく.

|

図1 高誘電率膜(High-k膜)であるランタン酸化膜(La2O3)やハフニウム酸化膜(HfO2)などの酸素欠陥を価数揺動材料のセリウム酸化膜(CeO2/Ce2O3)が修復する仕組み |

|

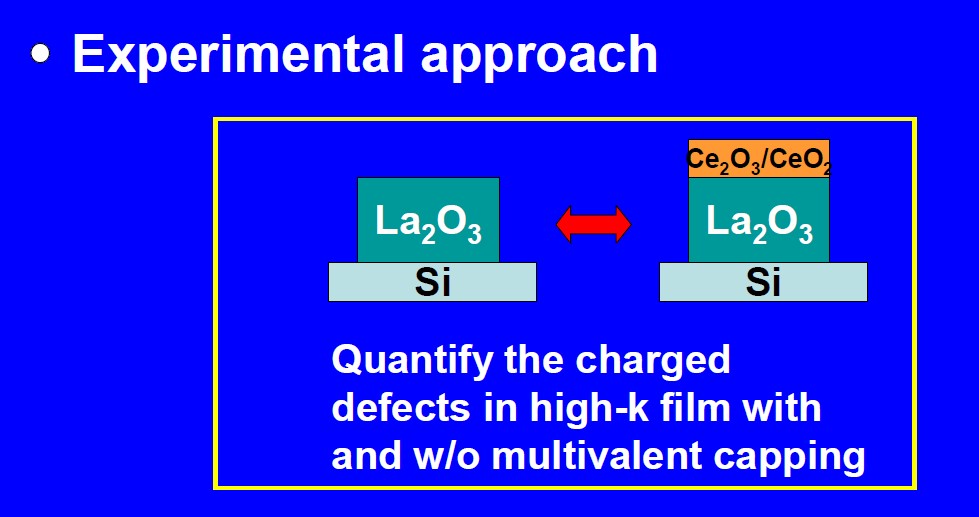

| 図2 作製したゲート絶縁膜の構造.ランタン酸化膜(左)とランタン酸化膜/セリウム酸化膜(右)で欠陥密度を比較した |

|

| 図3 セリウム酸化膜の効果.左はフラット・バンド電圧とゲート絶縁膜厚(酸化膜換算値)の関係.欠陥が数多く存在するとフラット・バンド電圧が変化する.右は欠陥密度の違い.およそ4分の1に低減できた |