東京工業大学グローバルエッジ研究院の小柴和子博士・竹内純助教らは「Tbx5」と「Tbx20」(用語1)という2種類の遺伝子が,脊椎動物が心大循環と肺循環を獲得する上で重要な心臓心室進化にかかわる必須因子であることを発見した。この発見は「ヒトの心臓がどのようにして二心房二心室になったか」という疑問と「心大循環と肺循環の獲得」への経緯に対する解を提示するだけでなく,ヒト先天性心疾患患者の60%以上に見られる心室中隔欠損の原因解明にも役立つ。

脊椎動物の心臓は魚類から鳥類・哺乳類になるにつれ,より複雑な形態になる。魚類は一心房一心室,両生類は二心房一心室,爬虫類は二心房と不完全な中隔(用語2)を持つ心室,鳥類・哺乳類では二心房二心室というように最終的には中隔で仕切られた四個のコンパートメントからなる心臓を有する。また,肺循環の獲得に伴い,心臓流出路は複雑な領域化/区画化形成を伴う。

このような形態の違いは広く知られているにも関わらず,どのような分子メカニズムによってもたらされるものなのかは不明であった。小柴博士らは脊椎動物の心臓形態進化と遺伝子発現の相関性を明らかにするために,その鍵を握る転移因子Tbx5に着目し,さらに爬虫類モデルを検討して,遺伝子発現の相違をマウス発生工学を用いて証明した。

この成果は英国の科学誌「Nature9/3電子版」,印刷版p.95に掲載,また9月6日~10日に英国エジンバラで開かれる「2009国際発生生物学会議」で発表する。

●研究の背景

小中高等学校の教科書にも記載されているように,脊椎動物の心臓形態進化は非常にポピュラーである。生物種における分節,四肢発生の相違に関しては詳細な記述はあるものの,心臓の形態多様性については何も分かっていなかった。しかも心臓形態進化と遺伝子発現の相違に関してはほとんど記述がない。原因は1.心臓形態が複雑であったため高度3次元(3D)化技術を用いないと詳細な形態観察が行えない 2.主要遺伝子が明らかになっていなかった 3.実験材料の入手が困難だった―ことが挙げられる。

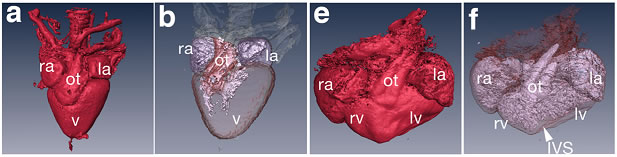

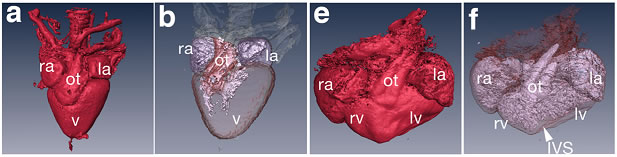

魚類は一心房一心室,両生類は二心房一心室,爬虫類は二心房と不完全な中隔を持つ心室,鳥類・哺乳類では二心房二心室というように最終的には中隔で仕切られた四個のコンパートメントからなる心臓を有する(図1)。こうした形態の違いは広く知られているにもかかわらず,どのような分子メカニズムによってこのような違いがもたらされるかは,まったく明らかにされていなかった。

●本研究の意義

今回,小柴博士らは脊椎動物の心臓形態は非常に多様性があるにもかかわらず,どのようなメカニズムで形態個性を獲得してきたのかを研究の出発点として取り組んだ。そのうえで,世界的に著名な専門家の協力によってプロジェクトを組織。さらにヒト心疾患の中で高頻度に発症する心房心室中隔欠損,心大動脈異状の解明につながるという視点も統合して研究を進めた。本研究によって得られた成果は心臓進化形態の研究分野に新しい知見をもたらすと同時に,先天性心疾患などの原因究明,治療法開発に大きく貢献するものである。

●研究の経緯

小柴博士らは心臓の形態進化と分子機能の相関性を世界で初めて報告した(注1)。

心臓心室進化にかかわる必須因子の発見は,小柴,竹内両博士らが2006年に「Nature Genetics誌」に掲載した論文から発展してきたものである。心臓中隔形成にかかわる遺伝子のうちヒト先天性心臓疾患の原因遺伝子Tbx5とSall4遺伝子に着目し,マウスを用いてその機能解析を行ってきた(注2)。両遺伝子ともに心房および左心室,心室中隔に発現し,ヒト,マウスにおいてその機能が阻害されると心房および心室の中隔欠損が引き起こされることを発見した(注3)(図2)。

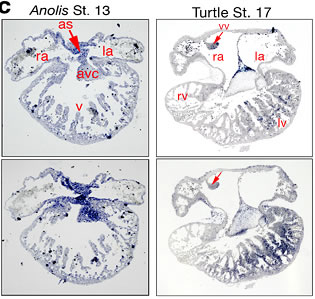

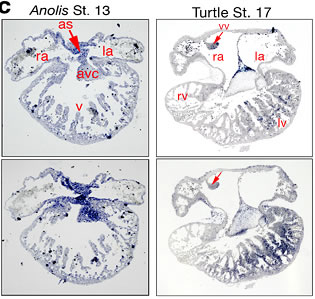

本研究では,上記の研究過程において爬虫類心室中隔形成には大きく3つのパターンがあることを発見した。イグアナ類の心臓表面形態は鳥類に近いが,内部構造はカメ類よりも両生類に近いことが分かった。カメ類では心室中隔はほぼ形成されず,形態的にも内部構造的にも両生類に類似しているが,心室中隔形成の基盤となる細胞塊の集まりと特殊細胞構造突起が見受けられた(図3)。

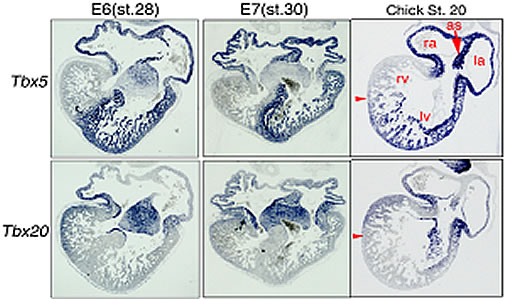

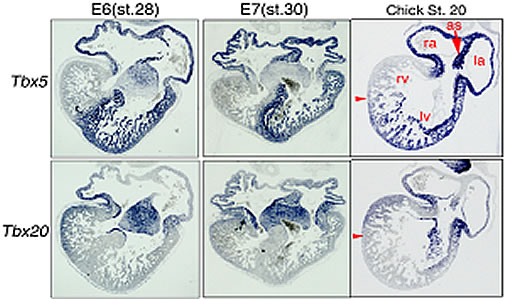

この心室中隔派生メカニズムを明らかにする上で最も有力な遺伝子が,Tbx5とTbx20であった。それは,完全な二心房二心室を持つマウス,ニワトリ胚において心室中隔形成以前に既に明瞭な発現限界を持ったパターンを示していることからも判断できる(図4;赤矢印)。そのことからイグアナ胚,カメ胚における両遺伝子の発現解析を行った(図5)。その結果,イグアナにおいてはTbx5の発現は心発生早期に劇的に発現消失し(図5左)カメにおいてはTbx5,Tbx20ともに特徴ある発現勾配のあるパターンを示していた。この発現相違が心室中隔派生に関わることをトランスジェニックマウス(用語3)を用いて証明した。

以上のことから,分子機能進化(遺伝子発現変化)と形態変化の相関性における本研究結果はヒト心疾患の中でも非常に起こりうる心房中隔欠損,流出路転移,形成不全の解明に大いなる手助けとなり,分子生物学を基盤とした発生学,解剖学,進化学,ゲノム学,医科学を統合した重要な研究である。

●発表予定

この成果は,9月3日付のNature電子版にて発表されると同時に,9月6日~10日に英国エジンバラで開催される「2009International Society of Devlopmental Biology:国際発生生物学会議」のセッションで報告する。

(用語1)「Tbx5」と「Tbx20」,「Sall4」

Tbx5,Tbx20はT-boxと呼ばれる高度に保存されたHLH型のDNA結合領域を持った転写調節因子である。Sall4はzinc-finger型の転写因子であり、両遺伝子ともにヒトの先天性心疾患の原因遺伝子として報告されている。

(用語2)中隔

左右の心房,心室の仕切り壁であり,完全な消失または上手く閉鎖出来ない状態を含めて中隔欠損という。

(用語3)トランスジェニックマウス

一般に人為的にゲノム上に外来遺伝子を挿入し改変したマウスのことを指す。

(注1)Koshiba-Takeuchi et al.Nature2009 in press)

(注2)Koshiba-Takeuchi et al.Nature Genetics2006)

(注3) Takeuchi et al.Development2003b;Mori et al.Dev.Bio.2005;Zhu et al.PNAS2008)

【論文タイトル】

Reptilian heart development and the molecular basis of cardiac chamber evolution

|

| (図1)脊椎動物の心臓形態 |

|

| (図2)ニワトリTbx5とTbx20の心臓における発現パターン(Tbx5は左心室,Tbx20は右心室特異的なパターンを示す)Takeuchi. 2003bより抜粋 |

|

| (図3)有鱗目とカメ目の心臓形態の相違 a,b;グリーンアノール(有鱗目)の心形態,e,f;アカミミガメ(カメ目)の心形態。a,eは心臓表面形態の3D画像。b,fは各々の内部構造。 |

|  |

| (図4) | (図5) |