研究成果詳細

高温低湿環境で使える燃料電池用固体高分子膜を開発

要約

本学資源化学研究所の山口猛央教授らのグループは,燃料電池用として低湿高温の環境でも利用できる固体高分子(ポリマー)電解質膜の開発に成功した.幅広い環境で使用できることから自動車や寒冷地向けの固体高分子形燃料電池に使用すれば,そうした燃料電池が必要とする温度センサーや加湿・冷却装置などの補機類を省ける.従来の膜よりも伝導性が高く発電効率の面でも有利なことも分かった。研究の内容,背景,意義,今後の展開等

本学資源化学研究所の山口猛央教授らのグループは,燃料電池用として低湿高温の環境でも利用できる固体高分子(ポリマー)電解質膜の開発に成功した.幅広い環境で使用できることから自動車や寒冷地向けの固体高分子形燃料電池に使用すれば,そうした燃料電池が必要とする温度センサーや加湿・冷却装置などの補機類を省ける.従来の膜よりも伝導性が高く発電効率の面でも有利なことも分かった。

◆燃料電池用に細孔フィリング膜を開発

燃料電池は水素と酸素の反応を利用して発電をするが,燃料極と空気極の間に,燃料を通さずに水素イオン(プロトン)を伝導する仕切り膜を設置する.この膜として固体高分子膜を使用するのが固体高分子形燃料電池で,膜にはスルホン酸基をもつポリマーが使われることが多い.

プロトンの伝導には水分が必要であり(水和したスルホン酸基が伝導チャネルとなる),適度な水分を保つよう調整する必要がある.また燃料ガスが水を通して他極に逃げる(クロスオーバー現象)ことをできるだけ抑えないと,効率が低下するだけでなく,電極で腐食性のある過酸化水素が作られて膜が損傷するといった不具合が起きる.現在の固体高分子形燃料電池では膜の性質から温度範囲を60~80度,湿度を90パーセント程度に調整する必要がある。このためのセンサーや加湿・冷却装置が必要で,コスト低減や効率向上の障害になっている.

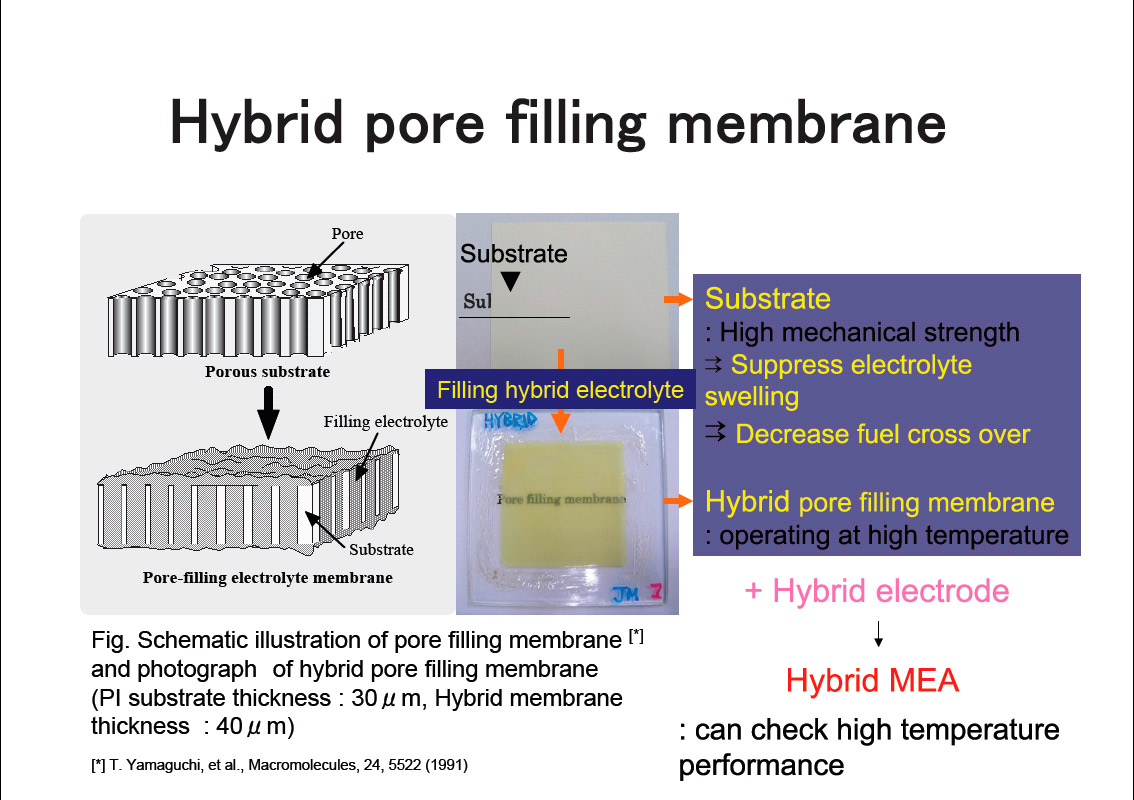

山口教授のグループは現在の固体高分子膜の欠点を克服するため,ポリイミド製の基材を使った10~30μm程度の厚さの膜に100nmの細孔を空けた「細孔フィリング膜」の開発・改良に取り組んでいる.今回開発した膜(図1)は,細孔部分に「キャッピング電解質」と名づけた新しい電解質を充填したものである.

この膜の一つ前の世代として,山口教授らは昨年,細孔内でモノマーを重合させて,プロトン伝導性を持つ電解質ポリマーを高密度に充填した膜の開発に成功している.電解質ポリマーに含まれる多数のスルホン酸基に水が束縛された状態で(束縛水という)保持させて,そのチャネルを通じてプロトンが伝導できることを世界で初めて確認した(注1).これを固体高分子形燃料電池の1種である直接メタノール燃料電池に使うと,クロスオーバー現象を300分の1に下げることが可能で,電池性能を飛躍的に延ばすことができるが,その一方で高温・低湿度の環境では水分子が逃げてしまう欠点が残っていた.

(注1:「燃料電池の性能を劇的に向上する高分子膜を開発 (/08/03/12)」, http://wwwold.titech.ac.jp/tokyo-tech-in-the-news/j/archives/2008/03/1205280000.html 参照)

◆キャッピング電解質で高温低湿度での伝導性を向上

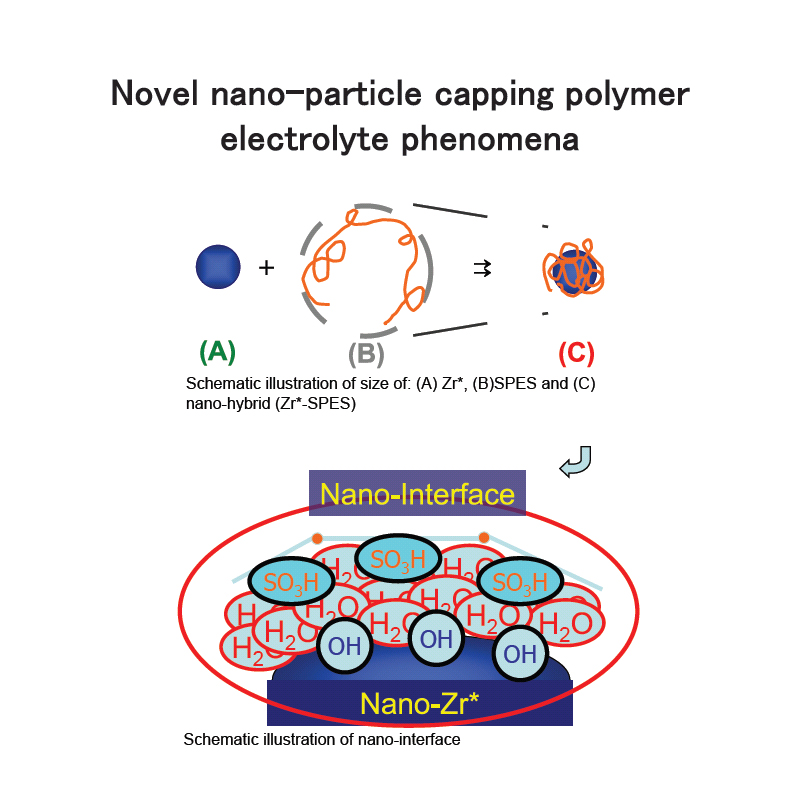

そこで今回山口教授らは細孔に充填する物質を工夫して水分を維持させることを考えた.このために開発した「キャッピング電解質」は,ジルコニア(ZrO2)製の1~2nmのナノ粒子をつくり,その表面に電解質ポリマー(パーフルオロスルホン酸ポリマー)を付着させたもの(図2)である.ナノ粒子表面と電解質ポリマーの界面に束縛された水は,電解質ポリマー単体よりも広い温度範囲で安定に保てる.「単一のナノ粒子に電解質をキャップすると水を束縛してくれて,無機材料の表面に束縛された水は,温度を上げても飛ばない.湿度が低くても水を束縛し,界面でプロトンを伝導する材料が出来上った」(山口教授)という.実験では温度範囲-30~100度,湿度20%で使用でき,しかもどの範囲でも,ポリマー電解質より高いプロトン伝導性を持つことも確かめた.

電解質ポリマーとZrO2は共有結合などに比べれば格段に弱い分子間力で付着している.そのため安定性・耐久性に疑問を持たれることも多いそうだ.しかし今回作成したナノ粒子は,作成時の条件を調整して表面状態を工夫してあり,そのために電解質ポリマーとは多くの場所で緊密に吸着している.この多点吸着した状態は非常に安定で,「1年経過しても構造が維持され,同じ性能が出る」(山口教授)という.

|  |

| 図1 細孔フィリング膜の構造 | 図2 キャッピング電解質の構造.Zr*がジルコニア,SPESが電解質ポリマー |

| 本件に関するお問い合せ先 |

|

|---|---|

| TEL | |

| FAX | |

| URL |

*6年以上前の研究成果は検索してください