研究成果詳細

細菌が光を感知する仕組みの一端が明らかに

要約

本学バイオ研究基盤支援総合センターの増田真二准教授を中心とする研究グループは、微生物が光を認識する仕組みの一端を明らかにした。細菌は外界の環境変化に応じて集団で様々な構造体をつくる。よく知られた構造体はバイオフィルムと呼ばれるもので、歯垢はこの一例である。細菌がバイオフィルムを形成すると、熱、酸素、抗生物質といった外界の影響に対して抵抗性をもつようになるため、その形成機構を知ることは、様々な分野で重要視されている。

今回、BLUFと呼ばれる青色光受容体タンパク質が、光合成細菌のバイオフィルム形成を調節することを発見した。また、この光受容体を介したバイオフィルム形成機構の一端を分子レベルで明らかにした。近年、同様の光受容体タンパク質が、日和見感染症の原因菌のバイオフィルム形成を調節することが報告されている。本研究は、光でバイオフィルム形成を調節する新たな手がかりとして注目される。

研究の内容,背景,意義,今後の展開等

【研究の概要】

本学バイオ研究基盤支援総合センターの増田真二准教授を中心とする研究グループは、微生物が光を認識する仕組みの一端を明らかにした。

細菌は外界の環境変化に応じて集団で様々な構造体をつくる。よく知られた構造体はバイオフィルムと呼ばれるもので、歯垢はこの一例である。細菌がバイオ フィルムを形成すると、熱、酸素、抗生物質といった外界の影響に対して抵抗性をもつようになるため、その形成機構を知ることは、様々な分野で重要視されて いる。

今回、BLUFと呼ばれる青色光受容体タンパク質が、光合成細菌のバイオフィルム形成を調節することを発見した。また、この光受容体を介 したバイオフィルム形成機構の一端を分子レベルで明らかにした。近年、同様の光受容体タンパク質が、日和見感染症の原因菌のバイオフィルム形成を調節する ことが報告されている。本研究は、光でバイオフィルム形成を調節する新たな手がかりとして注目される。

【研究の背景】

光合成生物 は、様々な光環境に適応する機構を備えており、不断に変化する光条件下において光合成の効率を高く保つことができる。光合成をしない多くの生物も、光環境 の変化に適応する仕組みをもっている。これは、染色体DNAにダメージを与える紫外線を回避するためと考えられる。現在までに、様々な生物種から、光を認 識するタンパク質が見つかっており、それらは光受容体タンパク質と呼ばれている。

光受容体タンパク質は、特定の光の色(波長)と光の強さを認識 し、様々な生理反応を調節する。BLUFは、青色光を認識する光受容体タンパク質の一つで、約10%の細菌種がこの光受容体タンパク質をもつと報告されて いる。このことから、BLUFタンパク質は、青色光を認識する細菌の「目」として機能すると考えることができる。しかしその光受容体タンパク質が、個々の 細菌種において、どのような生理機能を調節するのかはよくわかっていない。

細菌のバイオフィルムは、キッチンの滑りや温泉場、口腔内の歯垢に見 られるように、地球上のあらゆる場所で観察される。自然界におけるバイオフィルムは、数種の細菌が共存している場合が多く、生態系の物質循環で果たす役割 は大きい。日和見感染症の原因菌の多くも、バイオフィルムを形成することで知られる。バイオフィルムを形成した細菌は、様々な刺激に抵抗性を持つようにな り、医療の現場でもしばしば問題視される。

【研究の成果】

光合成細菌Rhodopseudomonas palustrisは、多くの代謝経路をもち、多様な環境下で生育することができる。その最も大きな特徴は、生育時に水素ガスを発生することである。その ため、光合成を利用して水素を調達する手段として、近年バイオテクノロジーの分野で注目されている。増田准教授の研究グループは、この菌がバイオフィルム を形成すること、またそれは青色光により調節されることを見いだした。

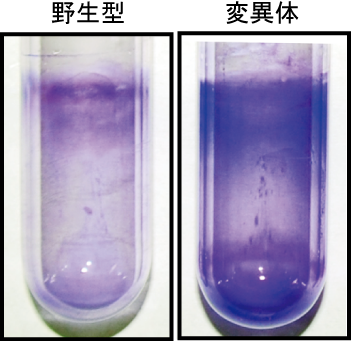

次に、この細菌から、青色光受容体BLUFタンパク質をコードする遺伝子を見つけ、その機能解析を行った。その結果、その遺伝子を欠損した変異体は、強い青色光下で、バイオフィルムの形成が促進されることを明らかにした(図1)。

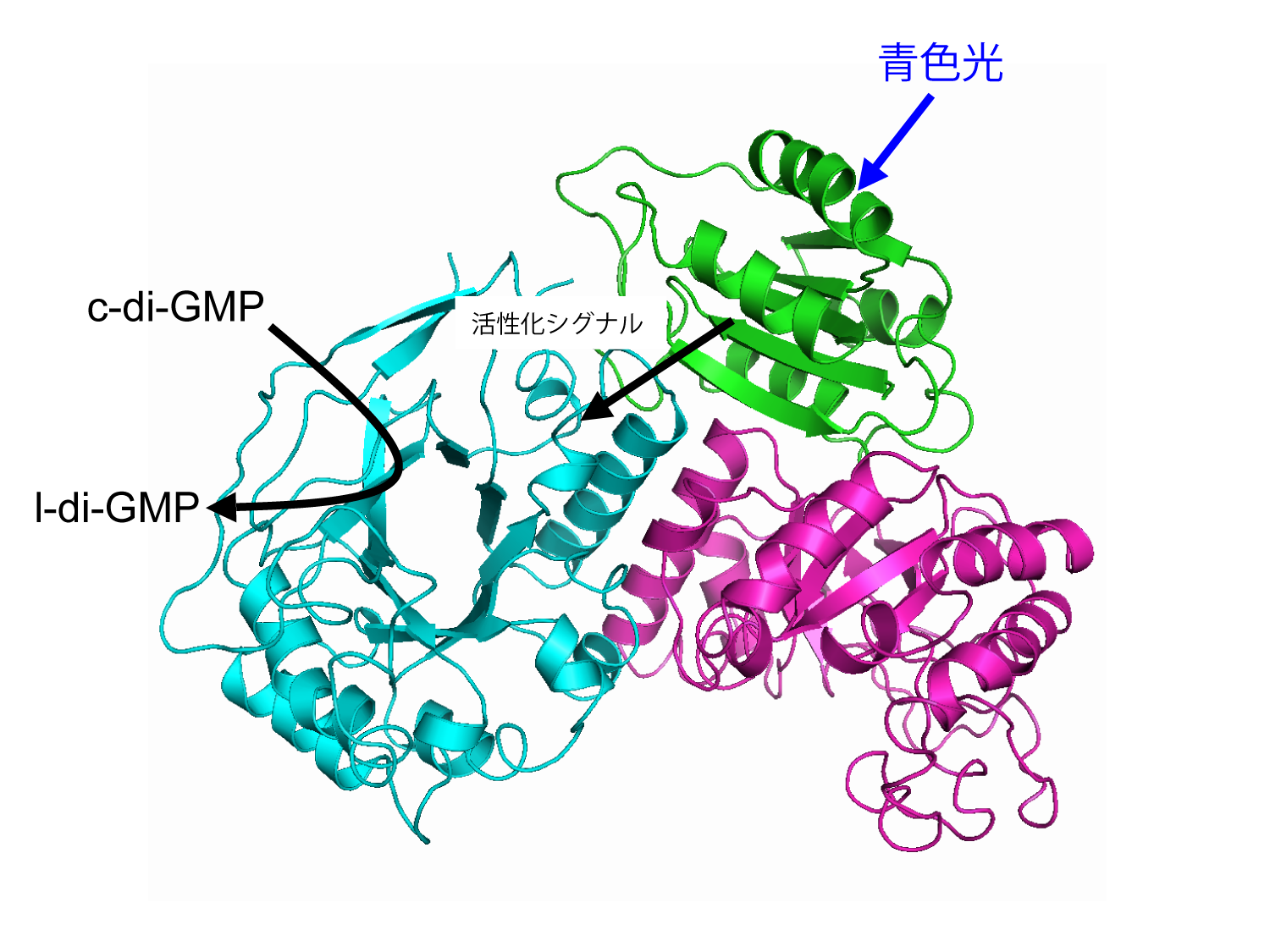

さらに、この光受容体と相互作用するタンパク質を見つけた。超遠心分析により、細菌のセカンドメッセンジャー*1の一つであるc-di-GMPを分解する 酵素が、青色光受容体BLUFタンパク質と相互作用することを明らかにした。この酵素の試験管内での活性は、BLUFタンパク質を加えた時だけ、青色光に より活性化された。このことから、青色光を受容したBLUFタンパク質は、相互作用しているc-di-GMP分解酵素の活性を促進することで、バイオフィ ルムの形成を青色光依存的に制御することがわかった(図2)。

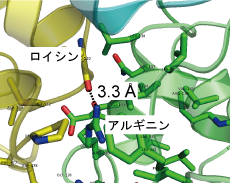

c-di-GMP分解酵素と光受容体タンパク質の複合体の構造を、コンピュータ シュミレーションにより予測した。その結果、2つのタンパク質間の予想相互作用部位を特定できた(図3)。その部分に変異を加えると、相互作用が著しく弱 くなり、光の情報もBLUFタンパク質から伝わらないことがわかった。

【今後の展望】

今回の研究で、増田准教授らは、水素を発生 する光合成細菌のバイオフィルム形成が、青色光受容体BLUFタンパク質によって制御されることを見いだした。この制御機構は、光合成の調節と光損傷回避 の両面で必要と考えられる。この菌を用いて水素生産を効率よく行うためには、大量培養を安定して行うことが必須と考えられる。そのためには青色光の制御が 重要かもしれない。またこの光受容体タンパク質の機能改変も有用と考えられる。

今回の研究で、光受容体BLUFタンパク質が、セカンドメッセン ジャーであるc-di-GMPを分解する酵素と相互作用すること、また、BLUFタンパク質は、その酵素の活性を直接制御することを見いだした。近年、日 和見感染症の原因菌となるAcinetobacterのバイオフィルム形成が、青色光依存的であり、その制御に同様の光受容体BLUFタンパク質が関わる ことが報告された(Mussi et al. 2010 J. Bacteriol. in press)。この菌は、多剤耐性を持ちやすいことでも知られ、いったんバイオフィルムを形成すると、抗生物質に耐性をもちやすく、感染力も高まる。この 細菌において、BLUFタンパク質の下流で働く因子はまだ明らかではない。しかし、今回見つけたように、c-di-GMP分解酵素が働いている可能性は高 い。その制御機構が更に明らかになれば、光でこの菌の生態を調節する新たな道が開かれるかもしれない。

*1 セカンドメッセンジャー

様々な受容体タンパク質は、外界の刺激(例えばホルモンや神経伝達物質)に応じて、細胞内を動き回れる別の物質の生産を促す。この物質をセカンドメッセンジャーという。セカンドメッセンジャーの量が変化することで、外界の情報が細胞内で伝達される。

● この研究成果は、科学技術振興機構さきがけ(「光の利用と物質材料・生命機能」増原宏 領域代表)プロジェクトの下、本学バイオ研究基盤支援総合センターの太田啓之教授、生命理工学研究科の有坂文雄教授、(株)アドバンスソフトの長谷川浩司 研究員、愛知工業大学の早川芳宏教授らとの共同研究によるもので、米化学会誌Biochemistryのオンライン版に2010年11月17日に発表され た。

| 本件に関するお問い合せ先 |

|

|---|---|

| TEL | |

| FAX | |

| URL |

*6年以上前の研究成果は検索してください